编者按:2025年9月4日至7日,中华医学会第二十九次眼科学术大会(CCOS 2025)于杭州国际博览中心盛大举行。作为我国眼科领域一年一度的学术盛会,此次大会广邀众多眼科权威专家齐聚一堂,聚焦眼科前沿技术与临床实践,展开深度研讨与交流。上海市同济医院毕燕龙教授受邀在此次会上发言,详细介绍了其团队自主创新的“内界膜气下移位技术”。该技术在复杂、大直径黄斑孔的解剖复位治疗中,展现出精准、高效、闭合率高的独特优势。

专家简介

毕燕龙

主任医师、教授、同济大学博士研究生导师,德国雷根斯堡大学博士、德国科隆大学博士后担任德国眼科学会会员、美国眼科学会会员、教育部高等学校教学指导委员会眼视光专业分会委员、教育部高等教育教学专家、同济大学眼科研究所常务副所长、同济大学视觉科学与转化研究中心主任、上海市医学会眼科分会委员兼秘书(眼底病学组副组长)、上海市免疫学会眼免疫专业委员会副主委、全国智能医学专委会常委、全国智能眼科学会副主委、中国整形美容协会海峡两岸分会眼整形专委会副主委、上海市社会医疗机构眼科专委会副主委、中国医学装备协会眼科专委会委员(屈光不正防治学组副组长)、中国研究型医院学会眼整形学组副组长、中国研究型医院学会眼科学专委会常委等全国二三级以上学会委员职务30余项。

一、技术背景

黄斑孔是一种严重影响中央视力的视网膜疾患,传统的玻璃体切除术+内界膜覆盖虽然有效,但在大孔、长期存在或复发病例中,闭合率依旧存在不足。毕燕龙教授团队立足临床需求,探索出“内界膜气下精准移位”的新方案,从微观结构层面提升孔口闭合效率。

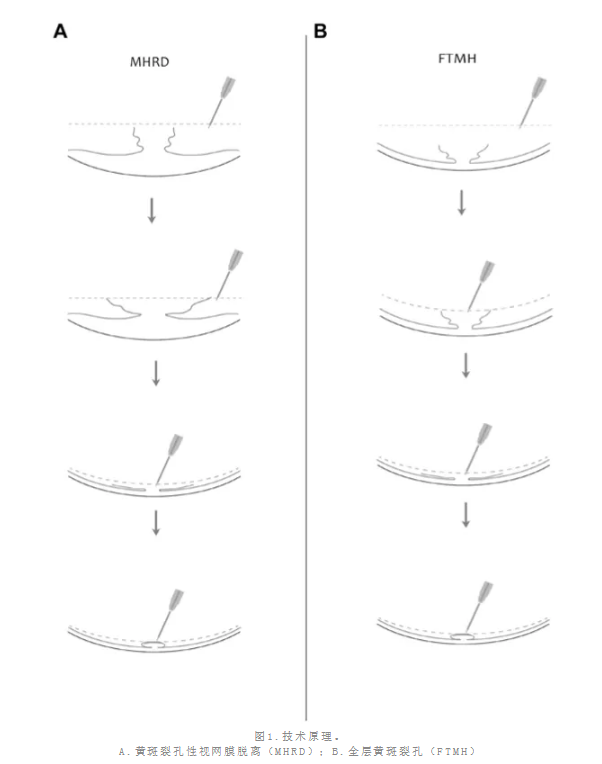

二、技术原理

在玻璃体切除及保留黄斑区的内界膜(ILM)剥离操作后,将漂浮的ILM膜瓣修剪成花瓣状,通过气下的柔性推移作用,剩余的ILM膜瓣塞入黄斑裂孔,促进视网膜神经纤维层再生与孔口愈合。

三、技术优势

精准覆盖:气下重新定位ILM以确保裂孔覆盖和瓣膜固定;

闭合率提升:尤其适合大直径、继发黄斑孔;

组织保护:避免扩大剥离范围,ILM定位进入裂孔后,可促使组织桥接和愈合,恢复黄斑裂孔解剖结构,不留残余缺损;

操作简便:缩短俯卧位时长,操作流程较传统翻瓣法更易掌握。

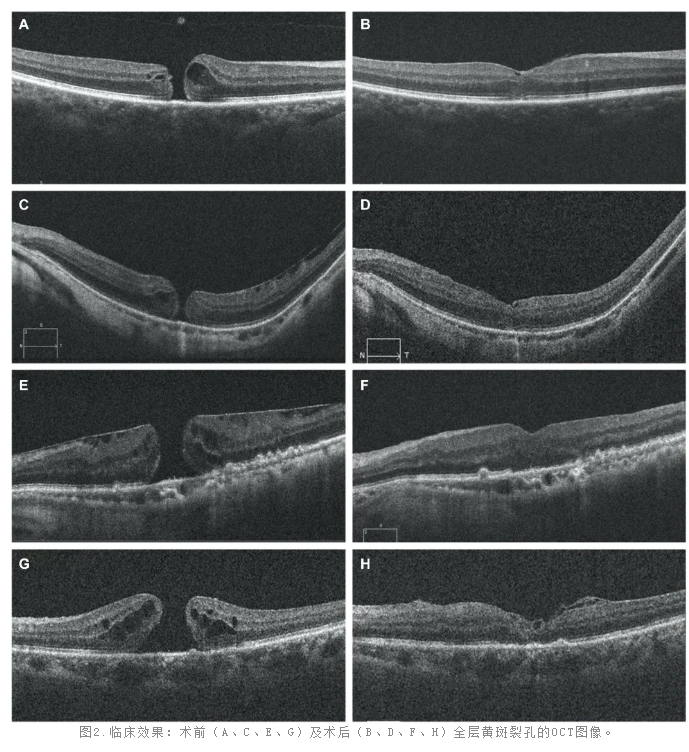

四、临床效果

临床数据表明多数患者术后视力改善明显,OCT显示黄斑形态恢复良好。

毕燕龙教授表示:“该技术不仅提高了术中膜片稳定性,更降低了操作难度,对于经验尚浅的术者尤其友好,并且结合新闭合型和裂孔形态的双指标评估有助于预测疗效并优化个体化手术策略。”

小结

“内界膜气下移位术”代表了当前黄斑孔手术技术的微创新思路——不仅追求术后闭合,更强调手术过程中的可控性与稳定性,巧妙融合物理特性与显微操作的创新术式,为黄斑孔的治疗带来了新的可能。

声明:本文仅供医疗卫生专业人士了解最新医药资讯参考使用,不代表本平台观点。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息被用于资讯以外的目的,本站及作者不承担相关责任。

2 comments

京公网安备 11010502033360号

京公网安备 11010502033360号

条评论

Linda Gareth

2015年3月6日, 下午2:51Donec ipsum diam, pretium maecenas mollis dapibus risus. Nullam tindun pulvinar at interdum eget, suscipit eget felis. Pellentesque est faucibus tincidunt risus id interdum primis orci cubilla gravida.