编者按:高度近视作为全球性的公共卫生问题,其患病率正逐年上升。预计到 2050 年,高度近视患者人数将迅速增长至近 10 亿,约占世界人口的 9.8%。高度近视不仅是视力下降的常见原因,更是青光眼的高危因素。在此背景下,高度近视性视神经病变与青光眼性视神经病变的鉴别诊断,成为眼科领域的研究热点。第二十九届全国眼科学术大会(CCOS 2025)上,武汉大学人民医院陈长征教授以“高度近视性视神经病变”为题,分享了高度近视性视神经病变的相关研究进展,为眼科临床工作者提供参考。

专家简介

陈长征

中国医师协会眼科医师分会常务委员

中华医学会眼科分会神经眼科学组委员

中国医师协会眼科医师分会神经眼科专业委员会副主任委员

中国微循环学会眼微循环专业委员会委员

海峡两岸医药卫生交流协会眼科专委会黄斑病学组委员

海峡两岸医药卫生交流协会眼科专委会视网膜血管病学组委员

湖北省医师协会眼科医师分会常务委员

湖北省高级专家协会委员

《中华眼底病杂志》编委、《中华眼视光杂志》编委 在Ophthalmology,Retina等国内外杂志发表论文百余篇,主持国家自然科学基金2项。诊疗专长:玻璃体、视网膜、葡萄膜疾病、早产儿视网膜病变、视网膜母细胞瘤及神经眼科疾病的诊治,微创玻璃体视网膜手术;对黄斑疾病、眼底血管造影和视觉电生理有较深的造诣

高度近视性视神经病变的分类与特征研究

中山大学中山眼科中心张秀兰教授团队首次提出了高度近视眼视野损害分类新标准[1],并全面总结了高度近视与青光眼视神经病变的在影像结构与功能的鉴别要点[2],为高度近视患者青光眼的早期诊治提供重要参考。

由于高度近视视野损害影响因素众多,高度近视性视神经病变的定义尚未达成国际共识,在此情况下,SHIN等人首次提出将近视眼中非青光眼性视网膜神经纤维层(RNFL)异常和视野缺损命名为近视视神经病变(myopic optic neuropathy,MON),并归纳了高度近视性视神经病变特征:

1.无典型青光眼RNFL及视野缺损;

2.视野损害出现在颞下或颞侧20°~60°区域之间;

3.对应鼻上或鼻侧RNFL变薄[3]。

这些特征的归纳为临床诊断高度近视性视神经病变提供了重要的参考指标,有助于临床医师在众多近视患者中筛选出可能存在视神经病变的个体。

高度近视队列研究的新发现

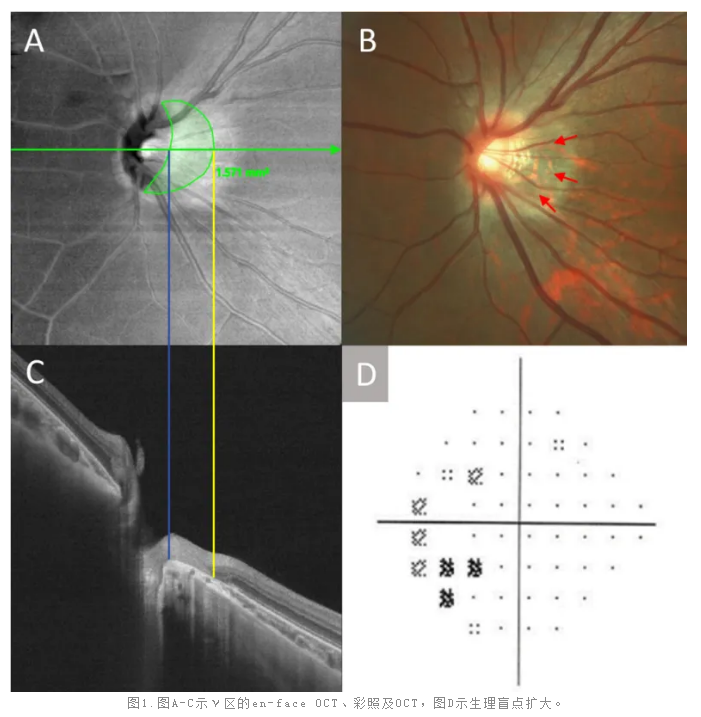

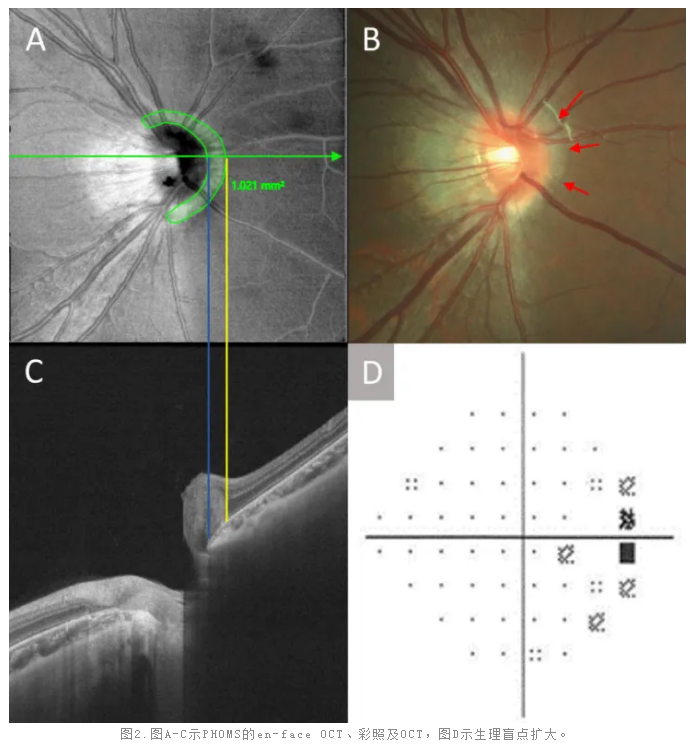

2025年,陈长征教授研究团队Wu等人建立了高度近视队列研究(Wuhan High Myopia Study),基于313只眼的视野及多模态影像学特征,首次发现高度近视眼生理盲点扩大主要位于颞侧及颞下方,生理盲点扩大与γ区及视盘旁高反射卵圆形团块状结构(peripapillary hyper-reflective ovoid mass-like structure, PHOMS)有关。研究团队推测,Bruch’s膜开口移位及视盘旁结构改变可能通过牵拉或挤压鼻侧神经纤维,进而导致视野损害。这一研究成果为早期高度近视视神经病变的认知提供了全新见解,有助于临床医师更深入地理解高度近视性视神经病变的发病机制,从而更准确地诊断和治疗该疾病。该研究成果发表于国际权威眼科期刊IOVS上[4]。

结语

在临床实践中,眼科医师需充分认识高度近视性神经病变的临床特征,还要在随访过程中密切观察视盘结构及视野随时间的变化规律。通过综合分析这些信息,进一步加强高度近视性视神经病变与青光眼性视神经病变的鉴别诊断,从而提升临床诊疗效能,为患者提供更精准、有效的治疗方案,改善患者的视觉质量和生活质量。

声明:本文仅供医疗卫生专业人士了解最新医药资讯参考使用,不代表本平台观点。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息被用于资讯以外的目的,本站及作者不承担相关责任。

2 comments

京公网安备 11010502033360号

京公网安备 11010502033360号

条评论

Linda Gareth

2015年3月6日, 下午2:51Donec ipsum diam, pretium maecenas mollis dapibus risus. Nullam tindun pulvinar at interdum eget, suscipit eget felis. Pellentesque est faucibus tincidunt risus id interdum primis orci cubilla gravida.