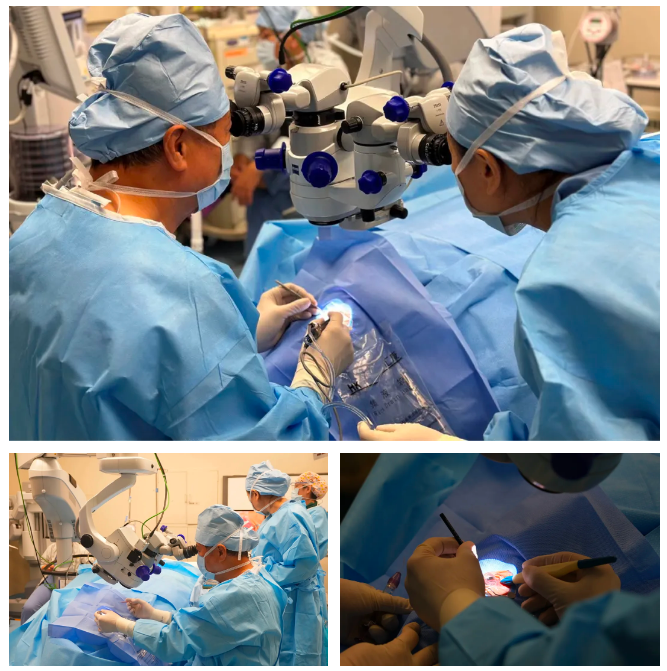

编者按:青光眼与白内障作为中老年群体高发的眼科疾病,二者共病时往往面临眼压控制难、视觉质量改善有限、治疗周期长等多重困境,传统诊疗模式难以完全满足现代患者的需求。近日,首都医科大学附属北京同仁医院王宁利教授顺利完成了国内首批三重引流机制青光眼引流器植入术,为青光眼合并白内障患者带来了全新的解决方案。术后,王宁利教授接受了《国际眼科时讯》的专访,为我们分享了这一新技术的使用体会和技术特点。

三重引流持续降压,开启青白联合诊疗全新篇章

在完成三重引流机制青光眼引流器植入术后,王宁利教授难掩由衷的高兴与自豪。他表示,此次手术的圆满成功,不仅是该技术在国内落地的重要突破,更在青白联合诊疗领域具有特殊意义。由于三重引流机制青光眼引流器植入术与白内障手术联合开展,团队为患者同步选择了波前重塑EDOF人工晶状体(IOL),这一科学搭配契合了患者的治疗需求与视觉质量需求。患者术前使用2-3种降眼压药物,眼压控制在40mmHg左右,患者术后眼压降低到14mmHg,视力提升到0.5。

提到本次植入的EDOF IOL,王宁利教授强调了其特点:这款IOL采用波前重塑专利技术,提供良好的远中视力和良好的近视力,相较于衍射型IOL,其视觉干扰水平低,与单焦点 IOL 相当,对于本身存在视野损害的青光眼患者而言,该款IOL能减少术后视觉功能受到的额外影响[1-4]。

此次手术实现了“三重技术协同”—— 三重引流机制青光眼引流器、波前重塑EDOF晶体,与超声乳化仪三者深度配合,产生了“1+1>2”的效果,为患者带来了新的诊疗体验。

打破诊疗壁垒,三重引流机制青光眼引流器为青白患者带来一站式解决方案

王宁利教授指出,目前青光眼手术的发展方向以围绕Schlemm管的内引流手术为代表,这类手术可改善术后恢复,降低手术风险,在我国大医院青光眼手术中的占比日益提高,改变了传统小梁切除外滤过手术高风险、并发症多的局面。但随着人口老龄化加剧,青光眼与白内障共病患者增多,新的挑战也随之而来,传统分步骤治疗模式已难以适配患者需求。

王宁利教授指出,“青白联合手术已成为行业普遍趋势,这要求青光眼医生必须熟练掌握超声乳化技术,将白内障手术与青光眼手术无缝衔接;而白内障医生,也要学会使用房角镜,需能清晰识别小梁网、熟练在Schlemm管内操作。”

他认为,当青光眼医生与白内障医生打破技术壁垒,实现“青白互融”—— 青光眼医生能独立完成联合手术,白内障医生能精准评估房角状况、开展内引流相关操作时,不仅能为患者提供有效的诊疗服务,更能提升优质医疗资源的可及性。

三重引流机制,为青白联合患者定制更优方案

谈及本次手术患者的情况,王宁利教授首先坦诚分享:“这位患者并非最理想的手术对象,我们在术中发现Schlemm管非常狭窄,这为植入操作带来了一定挑战。但恰恰是Schlemm管狭窄的特点,让引流器植入后的支撑作用更具价值。当引流器撑开狭窄的Schlemm管后,对小梁网的支撑效果反而可能比Schlemm管较宽的情况更优,这也让我们对术后眼压控制效果更有期待。”

他进一步解释选择为该患者植入三重引流机制青光眼引流器的原因:“这类患者若采用传统外滤过手术,预估成功率通常只有60%左右,效果并不理想。该引流器是一款 8mm 长、能跨越Schlemm管约 90°的MIGS 植入体,能引导房水在鼻侧进入集液管[5-7]。这种设计既通过引流作用促进房水排出,又能在小梁网区域对Schlemm管形成支撑,无需像房角切开、小梁网切开那样进行组织切开,却能达到眼压控制效果。更关键的是,它最大程度保留了小梁组织。 我们目前尚不完全明确小梁组织未来可能存在的其他功能,但至少它是药物作用的重要靶点,保留这一组织能为患者后续治疗预留更多空间,这也是我们最终决定为其采用该方案的关键考量[8-10]。”

从操作体验到安全机制,三重引流机制青光眼引流器临床价值凸显

回顾术中感受,王宁利教授特别提及器械设计的特点:“三重引流青光眼引流器的递送装置具有直观的设计特点,甚至可以说,递送装置在手术操作中的贡献不低于引流器本身。对于有内路手术经验的医生而言,学习曲线较短,我认为通过数例实践操作,大部分医生就能熟练掌握植入技巧,这为后续临床推广降低了不小的门槛。”

关于三重引流机制青光眼引流器的临床体验,王宁利教授从临床数据与产品机制两方面进行了分析:“三重引流机制青光眼引流器在国外上市已近十年,有长期的临床应用基础[8]。虽然目前国内刚刚开始植入,暂缺乏大量本土数据,但我们可以参考新加坡等地区的华人患者使用资料,这些数据能为其在国内的临床应用提供重要参考。同时,我们后续也会开展上市后的临床观察,进一步积累中国患者的使用数据。”

他强调,从机制层面看,三重引流机制青光眼引流器的三重引流机制可以助于控制眼压:“第一重机制是可以90°跨越Schlemm管,让房水更好进入集液管;第二重是可以撑开Schlemm管管腔,扩大房水流通空间;第三重是在小梁网区域建立房水流出‘短路’,直接提升房水排出效率。这种多维度的引流设计,既能提高眼压控制效果,又能减少对眼部正常结构的干扰,从原理上降低了并发症风险,这也是我们对其临床应用有信心的重要原因[5-7]。”

聚焦 “精准化、联合化、微创化”,青光眼治疗迎来全面革新

谈及青光眼治疗领域的变革,王宁利教授表示,当前这一领域整体呈现出“精准化、联合化、微创化”的核心趋势,具体可从疾病分型治疗、药物与手术协同、术式迭代三个层面展开。

首先是对青光眼机制和治疗方向有了更深入的了解。王宁利教授指出,对于高眼压型青光眼,核心目标是有效降低眼压;而针对正常眼压型青光眼,治疗思路已从“单纯控压”转向“医源同治”,需深入挖掘患者在正常眼压下仍发生视神经损害的全身关联因素,例如低雌激素水平、低血清视黄醇、舒张压偏低等,通过干预这些全身因素,为视神经保护提供更全面的支撑,这已成为该类型青光眼治疗的新方向。

其次是降眼压药物发展迅速。他以临床实践为例,提到内路手术并非全新术式,历史上曾因成功率有限未能广泛推广,但如今情况已彻底改变:一方面,药物研发为临床提供了更多选择;另一方面,“手术+药物”的联合控压模式,重新定义了手术成功率——即使内路手术后患者眼压未达理想状态,也可通过加用药物将眼压控制在正常范围。这种模式下,术后无需用药即可稳定控压的患者约占60%,加用1种药物后控压成功率提升至80%,最多加用3种药物时成功率可达到90%,大幅降低了对手术“一次性完美成功”的苛刻要求,也让内路手术的临床价值得到充分释放。

最后是青光眼手术向微创发展。王宁利教授强调,传统外路手术(如小梁切除术)需依赖滤过泡引流,术后不仅要长期进行滤过泡护理,还面临晚期感染、低眼压等并发症风险,给患者和临床带来诸多困扰。而以内路手术为代表的微创术式,无需构建滤过泡,从根本上规避了这些问题。

设计匠心独运,三重引流机制青光眼引流器引领青光眼诊疗新方向

提及三重引流机制青光眼引流器在当前及未来青光眼诊疗中的地位,王宁利教授首先强调其核心特点在于独特且极具匠心的结构设计,这使其在现有引流器产品中脱颖而出,也为其临床价值奠定了坚实基础。

他具体解析了三重引流机制青光眼引流器的设计亮点[5-7]:第一,引流器的整体形态与Schlemm管的自然弯曲度契合,这种设计能让器械更顺畅地植入Schlemm管;第二,引流器在小梁网建立了房水流出“短路”,将房水直接引入Schlemm管;第三,位于Schlemm管内的部分则采用半圆形态,并开设三个窗孔,这种设计既不会阻碍房水通过小梁网自然滤过,又能避免对Schlemm管后方集液管造成遮挡[12],提升房水排出效率的同时,兼顾眼部生理功能的完整性。

从当前诊疗场景来看,王宁利教授认为,三重引流机制青光眼引流器的独特设计恰好适配了青光眼内引流手术的发展需求。展望未来,他提到,虽然三重引流机制青光眼引流器在结构设计上已具备显著优势,但医疗技术的进步永无止境,后续若能持续改进,不断优化,其临床应用潜力将得到更大释放。

小结

三重引流机制青光眼引流器在国内的成功应用,不仅为患者带来了更优质、高效的诊疗方案,也为青光眼诊疗的未来发展指明了方向。展望未来,随着该技术在临床中的广泛应用、本土数据的持续积累,三重引流机制青光眼引流器必将成为守护国民眼健康的重要力量,推动我国青光眼诊疗水平迈向更高台阶。

参考文献

1.AcrySof IQ Vivity Extended Vision IOL Directions for Use.

2.Alcon Data on File, US Patent 9968440 B2, May 15, 2018.

3.Alcon Data on File, TDOC-0055575. 09 Apr 2019.

4.Alcon Data on File. TDOC-0055576. 23-Jul-2019.

5.Ko GY, Song HY, Seo TS, et al. Obstruction of the lacrimal system: treatment with a covered, retrievable, expandable nitinol stent versus a lacrimal polyurethane stent. Radiology.2003;227:270e276.

6.Verheye S, De Meyer G, Salu K, et al. Histopathologic evaluation of a novel-design nitinol stent: the Biflex stent. Int JCardiovasc Interv. 2004;6:13e19.

7.Beeley NRF, Stewart JM, Tano R, et al. Development, implantation, in vivo elution, and retrieval of a biocompatible, sustained release subretinal drug delivery system. J Biomed Mater Res. 2006;76:690e698.

8.Toris CB, Pattabiraman PP, Tye G, Samuelson TW, Rhee DJ.Outflow facility effects of 3 Schlemm’s canal microinvasive glaucoma surgery devices. Ophthalmology Glaucoma. 2020;3(2):114-121.doi:10.1016/j.ogla.2019.11.013.

9.Stamer WD. The cell and molecular biology of glaucoma: Mechanisms in the conventional outflow pathway. Investigative Opthalmology& Visual Science. 2012;53(5):2470. doi:10.1167/iovs.12-9483f

10.Dickerson JE, Brown RH. Circumferential Canal Surgery: A brief history. Current Opinion in Ophthalmology. 2020;31(2):139-146. doi:10.1097/icu.0000000000000639

11.Samuelson TW, Chang DF, Marquis R, et al. A Schlemm Canal Microstent for Intraocular Pressure Reduction in Primary Open-Angle Glaucoma and Cataract: The HORIZON Study. Ophthalmology. 2019;126(1):29-37.

12. Ivantis Hydrus Microstent Instructions for Use

文档编号:CN-VIV-2500298

有效期:2025.09.24-2027.09.23

声明:本文仅供医疗卫生专业人士了解最新医药资讯参考使用,不代表本平台观点。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息被用于资讯以外的目的,本站及作者不承担相关责任。

2 comments

京公网安备 11010502033360号

京公网安备 11010502033360号

条评论

Linda Gareth

2015年3月6日, 下午2:51Donec ipsum diam, pretium maecenas mollis dapibus risus. Nullam tindun pulvinar at interdum eget, suscipit eget felis. Pellentesque est faucibus tincidunt risus id interdum primis orci cubilla gravida.