编者按:黄斑区视网膜出血(SMH)治疗长期面临视网膜下注射的精准性挑战——人工操作受限于生理震颤与组织脆性,难以平衡药物递送效率与视网膜安全性。随着机器人辅助技术向医疗场景深度渗透,基于亚毫米级运动控制、多模态影像融合及实时力反馈的智能系统,正推动该领域从“经验依赖型术式”向“数字驱动型平台”加速演进。第二十九届全国眼科学术大会(CCOS 2025)上,浙江省人民医院眼科中心沈丽君教授聚焦这一范式变革,分享了机器人辅助视网膜下注射术的进展,并展示了PCV-SMH、RAM-SMH等典型病例的机器人辅助治疗及术后视力改善的随访数据。

SMH病理机制与治疗策略

SMH是指出血积聚于视网膜神经上皮层间(包括内界膜下)及与RPE之间,或积聚于RPE与Bruch膜之间,其危险因素与PCV、视网膜动脉瘤、高度近视、外伤性Terson、拟眼组织胞浆菌病综合征以及血管条纹等疾病相关,其危险因素包括抗凝治疗、抗血小板治疗、血小板数量低、眼部治疗(如PDT和抗VEGF)以及高血压病。

SMH的损伤机制主要包括[1]:铁离子毒性作用引发神经元损伤,出血后1小时内光感受器发生水肿,1-7天内水肿逐渐进展为萎缩,并伴随视网膜血管损害;同时,出血形成的机械阻隔屏障会导致营养供应和代谢障碍(其程度因出血间隙差异而不同),进而引发短期或永久性损伤(如瘢痕形成);此外,机械牵拉作用也会对视网膜组织造成损伤。

在纤维血块溶解方法上,组织型纤溶酶原激活剂(t-PA)是丝氨酸蛋白酶,可与纤维蛋白结合成复合物,激活纤溶酶原转化为纤溶酶来溶栓。它对纤维蛋白亲和力高,结合后溶栓,还能激活血小板衍生生长因子(PDGF),诱发炎症反应,利于组织修复。药代动力学上,t-PA有快速(3.3-4.4分钟)和缓慢(35-40分钟)消除期,经肝代谢,半衰期仅5分钟,短半衰期可减少与其他药物相互作用,提升用药安全性[2,3]。

近年来,视网膜穿刺注射治疗在药物研发、理念更新以及设备和器械发展的推动下得到重视与发展。其治疗类型多样,包括用于tPA治疗黄斑部视网膜下出血、BSS治疗难治性黄斑水肿(如陈旧性黄斑裂孔、中心凹下硬性渗出),还有干细胞治疗和基因治疗等。注射需关注重要解剖结构,未来该治疗将朝着精准、微创的方向发展。

机器人辅助视网膜手术发展脉络与优势呈现

沈丽君教授团队在机器人辅助视网膜手术领域的研究进程持续深入:

2007年,以国际首创的视网膜静脉人工血管搭桥术治疗RVO作为研究出发点,团队开启了在这一前沿领域的探索;

2008年,团队紧密结合临床需求,积极寻求多方合作,逐步形成了具有前瞻性的设计理念与运动规划;

2013年,与北京航空航天大学合作成功研制出中国首台具有自主知识产权的玻璃体视网膜手术辅助机器人系统样机,彰显了团队强大的科研创新能力;

2014年,团队开展应用可行性研究,顺利在动物眼上完成了玻璃体切割、视网膜异物取出、视网膜激光、视网膜血管搭桥术等一系列复杂手术;

2016-2021年,团队聚焦机器人辅助视网膜手术的基础研究,在3D远程手术、手术学习曲线、震颤力学以及视网膜及视网膜血管穿刺注射等多个关键领域取得重要进展;

2022年,团队深度参与商品化手术机器人的研发工作,有力推动了科研成果向临床应用的转化;

2023年7月7日,团队成功完成了中国首例眼科显微手术机器人辅助的视网膜穿刺注射术的临床手术;

2024年5月29日,在浙江省人民医院、复旦大学眼耳鼻喉科医院、徐州市第一人民医院、北京同仁医院、长沙爱尔眼科医院、天医总医院等多家医院的共同参与下,团队顺利完成了中国第一例多中心临床注册试验临床手术治疗。

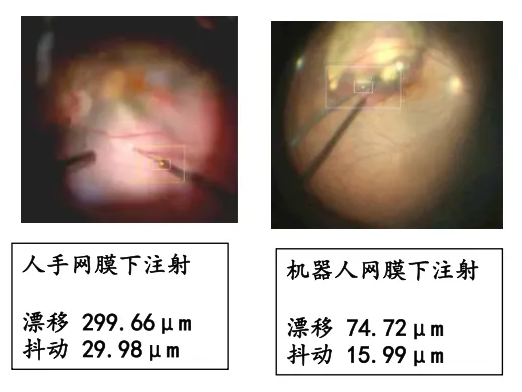

机器人应用于眼科手术具有显著性能优势。其具备高达3μm的高运动精度,能够实现精准的高精度视网膜手术操作;学习曲线短;可有效过滤震颤,减少术源性创伤,并且能为手术提供充分的时间与空间,让手术团队更好地进行观察、思考、判断与决策。

在机器人辅助视网膜手术穿刺注射术中,多层次和多方面的手术反馈技术是提升手术精确性、降低手术损伤的关键因素。其中,OCT技术可精准反映组织穿刺深度以及组织损伤形态;微力反馈技术作为未来发展趋势,能反馈组织接触力学情况,手术反馈类型丰富多样,涵盖视觉反馈、力学反馈和光学反馈。

案例鉴赏:iOCT引导下的眼科机器人手术实践

沈丽君教授带来了几则典型案例,深入展示了iOCT引导机器人技术在眼科手术中的实际应用。

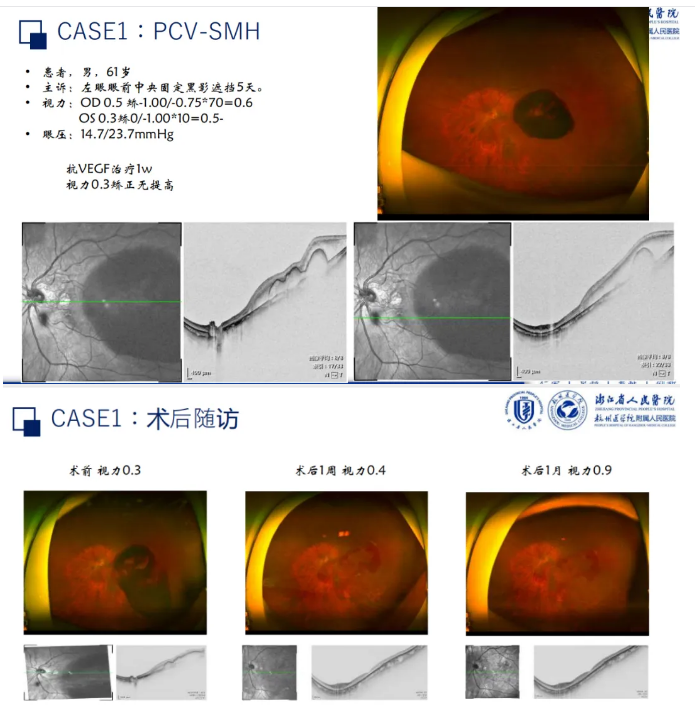

案例一:PCV-SMH

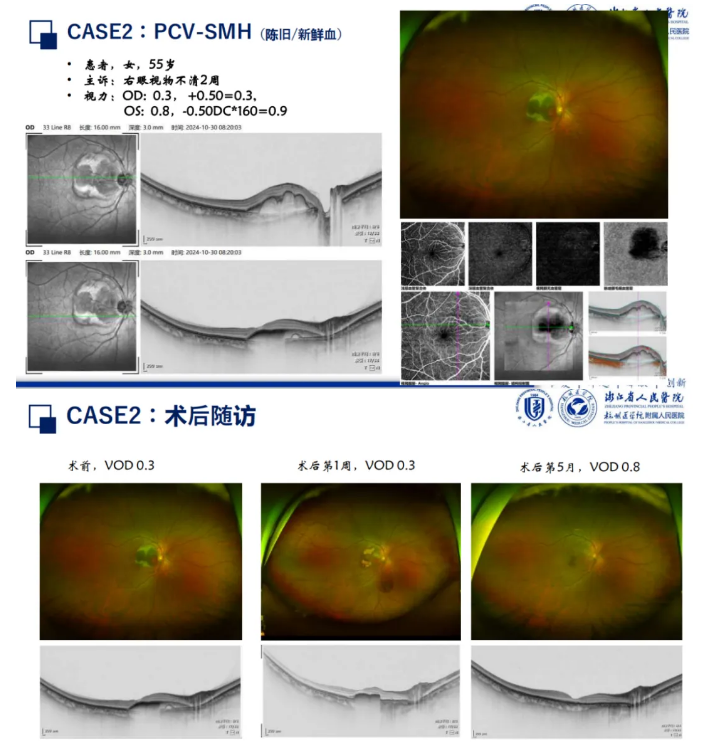

案例二:PCV-SMH(陈旧/新鲜血)

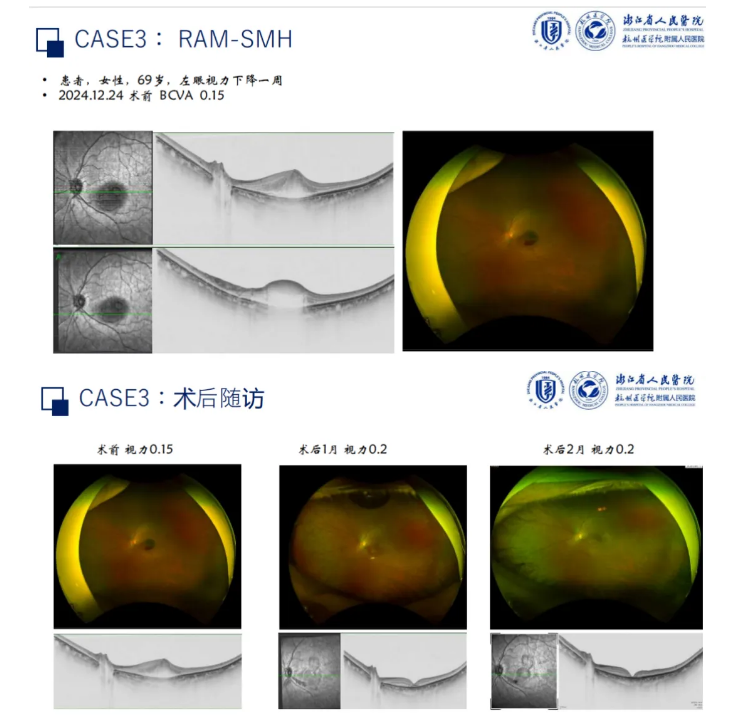

案例三:RAM-SMH

机器人的应用,让iOCT发挥更大的应用价值,二者技术相辅相成。

小结

SMH若未能及时干预,将对视功能造成不可逆的严重损害。其理想治疗方案为PPV联合视网膜下注射rtPA及玻璃体腔气体填充,术后需依据造影或OCTA检查结果,确认新生血管情况,并辅以抗VEGF治疗。当前,眼科显微手术机器人研究已进入临床应用研究阶段,机器人辅助配合术中OCT技术,可显著提升手术的精准度与微创性,这也使得SMH未来的治疗前景更为可期。

参考文献:

1. Arch Ophthalmology,1991

2. Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism (2011)

3. CLIN PHARMACOL THER,1989

声明:本文仅供医疗卫生专业人士了解最新医药资讯参考使用,不代表本平台观点。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息被用于资讯以外的目的,本站及作者不承担相关责任。

京公网安备 11010502033360号

京公网安备 11010502033360号

条评论

Linda Gareth

2015年3月6日, 下午2:51Donec ipsum diam, pretium maecenas mollis dapibus risus. Nullam tindun pulvinar at interdum eget, suscipit eget felis. Pellentesque est faucibus tincidunt risus id interdum primis orci cubilla gravida.