编者按:眼部黄斑病变是老年人主要的致盲原因之一,可通过生活方式调整、药物治疗、激光治疗、光动力疗法、手术治疗等方式进行干预。目前常采用手术治疗的黄斑病变包括黄斑裂孔、高度近视黄斑病变、黄斑前膜、息肉样脉络膜病变、黄斑水肿等。天津市眼科医院陈松教授在眼底手术领域造诣颇深,基于多年临床经验,总结出复杂性黄斑病变玻璃体手术的策略及技巧,并提出创新思维方式。在中华医学会第二十九次眼科学术大会(CCOS 2025)上,陈松教授分享了这些宝贵经验,为广大眼科医师在治疗黄斑病变方面提供了重要参考意见。

专家简介

陈松 教授

天津市眼科医院、天津医科大学眼科临床学院

南开大学眼科医院

首届天津名医

中华眼科学会眼底病学组委员

中国微循环学会理事兼眼微循环专委会常委

中华医师协会眼科分会眼底病专委会委员

天津市眼科学会常务委员

海峡医学会黄斑学组顾问

海医会玻璃体视网膜专委会委员

海医会视网膜血管疾病学组委员

中国微循环学会一带一路眼科联盟常委

中国老年保健协会眼保健协会常务委员

福建省华侨医疗卫生保健特聘专家

《中华眼底病杂志》编委

《国际眼科杂志》常务编委

《眼科新进展》编委

《临床眼科杂志》编委

《中国实用眼科杂志》通讯编委

《天津医药》编委

国家自然科学基金评审眼科评委

国家科学技术奖励评审专家

教育部学位评审专家

学历及经历:湖南医科大学眼科博士,北京同仁医院首位博士后,原天津市眼科医院副院长、党委委员及研究所副所长

专业特长:眼底病,玻璃体视网膜疾病,眼科疑难眼病,黄斑疾病,糖尿病视网膜病变,老年眼病,高度近视

工作任职:天津市眼科医院首席专家,教授,二级主任医师,博士生导师,国务院特殊津贴享受者(1998)

科研方向:糖尿病视网膜病变、老年性黄斑变性、玻璃体视网膜疾病基础与临床研究。近年来主持省部级课题6项、市内课题2项。获省部级科研奖12项、发表第一作者/通讯作者文章120余篇。主编专著4本、副主编1本、参编4本。

黄斑裂孔术式择优选择

黄斑裂孔是视网膜黄斑区组织的全层或部分缺损,根据病因和病理特征分为不同种类,陈松教授总结了各种类型黄斑裂孔的处理方式:①保留中心凹内界膜(ILM)剥除:较大裂孔解除对于黄斑区的牵拉,但保留中心凹正常结构不受破坏;②ILM翻瓣或转移术:提高了大直径黄斑裂孔闭合率,对术者精细操作要求高,术中ILM瓣需妥善处理;③巨大黄斑复发孔处理:自体血替代血小板和血清;④超高度近视黄斑白孔处理:后巩膜葡萄肿边缘激光治疗;⑤生物膜覆盖填充、基因及细胞治疗和AI技术融合治疗复杂性巨大黄斑裂孔。黄斑裂孔已由解剖复位时代进阶步入功能性干细胞再生医学时代。

高度近视黄斑裂孔合并视网膜脱离手术的思考

近视牵引性黄斑病变是高度近视患者视力损伤的重要原因,对于高度近视黄斑裂孔合并视网膜脱离(HMRD),手术是主要的治疗方式。陈松教授指出,高度近视HMRD手术的关键问题包括后巩膜葡萄肿、黄斑白孔、视网膜劈裂和脉络膜视网膜萎缩。

HMRD合并巩膜葡萄肿

该类疾病发病人群年龄较大(>45岁),患者视功能差,为低视力或接近盲,眼底可见严重脉络膜视网膜萎缩的黄斑“白孔”,合并后巩膜葡萄肿。HMRD占所有孔源性视网膜脱离(RRD)的9.1%~21%,而所有HMRD中58%~67.5%是由高度近视引起。研究表明,随着眼轴增长,后巩膜葡萄肿的发生率增加。当眼轴为26.5~27.4 mm,后巩膜葡萄肿的发生率为1.4%;当眼轴为33.5~36.6 mm,后巩膜葡萄肿的发生率增加至71.4%[1]。陈松教授团队观察过一组眼轴>30mm的病例,发现后巩膜葡萄肿的发生率达100%。

HMRD的手术治疗方式基于其发病机制选择:在眼外,高度近视增长眼轴及后巩膜葡萄肿对巩膜和视网膜形成反向牵拉,可采用巩膜扣带术、黄斑兜带术、后巩膜加固术(后巩膜收缩术)进行治疗;在眼内,黄斑前部不完全玻璃体后脱离与视网膜前膜产生切线方向牵引力,ILM表面嵌入玻璃体胶原纤维及增生纤维细胞也会造成牵引。脉络膜和视网膜萎缩变薄还可使视网膜两层粘附力减弱。可采用单纯玻璃体腔注气、玻璃体手术及其联合手术进行治疗。

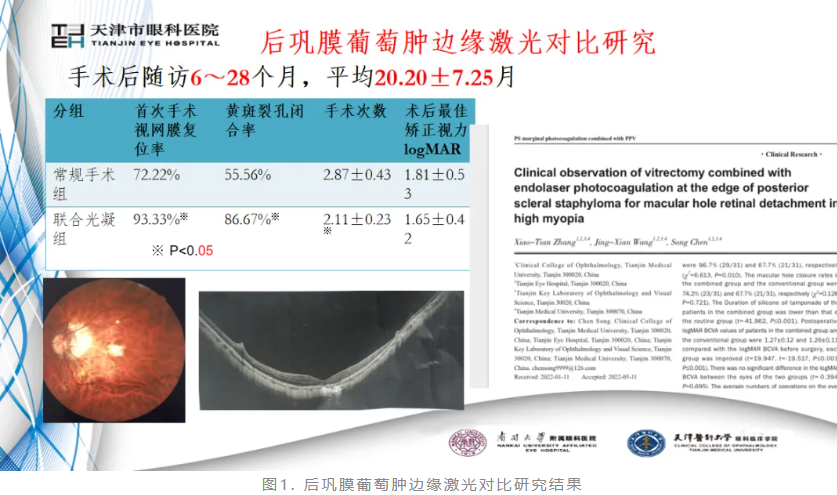

陈松教授分享了黄斑白孔合并RD后巩膜葡萄肿边缘激光光凝的治疗经验,该光凝手术是在后巩膜葡萄肿边缘行“C”型或“O”光凝2-3排,操作中应注意激光能量I-II级,HMRD视网膜菲薄易出现激光裂孔。陈松教授团队曾进行后巩膜葡萄肿边缘激光对比研究[2],手术后随访6~28个月(平均20.20±7.25月),结果显示,对于高度近视HMRD合并后巩膜葡萄肿的患者,联合治疗组(玻璃体切除术+硅油填充术+后巩膜葡萄肿边缘激光光凝)的首次手术视网膜复位率、黄斑裂孔闭合率均显著优于常规手术组,手术次数显著低于常规手术组(图1)。

血清、血小板、自体血及干细胞也可应用于黄斑裂孔治疗,机制是生长因子释放、物理支撑、生物相容性及再生等作用。自体血从“止血剂”到“修复支架”转型,取材容易,不易感染和诱发新生血管,效果已得到肯定。该疗法具有双重效应,自体血中红细胞可形成物理填塞,血小板释放PDGF、TGF-β等生长因子促进Müller细胞迁移。新发现血凝块中纤维蛋白网络能够吸附玻璃体中的胶原纤维,形成生物支架。与此同时,自体血中间充质干细胞外泌体可激活Notch信号通路,促进视网膜神经再生。复发黄斑孔自体血疗法的治疗方式为复发孔直接填充自体血、ILM填塞+自体血,自体血联合ILM瓣翻转术。

黄斑前膜手术思考

黄斑前膜是发生在视网膜黄斑区的一种纤维增生膜,早期无症状可观察,若影响生活可通过手术剥除前膜。关于手术时机的选择,患者视物变形,黄斑水肿持续进展,视力<0.6,病程>6月时需及时手术。手术关键点及重要考量内容包括适宜的玻璃体切除、前膜剥除、是否内界膜染色、手术恢复、手术注意事项、视功能恢复、合并症和并发症,同时需要注意继发葡萄膜炎和裂孔。

PCV继发玻璃体脉络膜出血RD手术技巧

息肉样脉络膜血管病变(PCV)可导致合并玻璃体积血(VH),合并视网膜下出血(RH),或玻璃体视网膜下出血(VRH),严重时引起出血RD,视力骤降,是PCV较为严重的并发症,需进行玻璃体切除术(PPV),甚至气体或硅油填充术。

陈松教授通过几项研究成果,分享了PCV的治疗进展。一项研究观察了使用自体诱导多能干细胞(iPSC)源性视网膜色素上皮(RPE)薄片移植治疗PCV的情况。目前移植iPSC衍生的RPE片已经存活4年,支持光感受器和脉络膜血管在移植部RPE的形态学特征[3]。另有一项研究探讨了PPV联合视网膜下tPA注射治疗PCV黄斑下出血的疗效。受试患者在进行25G PPV后,使用38号视网膜下输注针在视网膜下注射0.1mL中的4000 IU tPA液化黄斑下出血(SMH)。手术结束进行气液交换以置换SMH。结果显示,该手术能够改善PCV相关SMH的术后视力[4]。陈松教授团队也进行了组织型纤溶酶原激活剂(t-PA)治疗眼内出血的初步临床观察,结果表明,t-PA可促进眼内出血的溶解[5]。

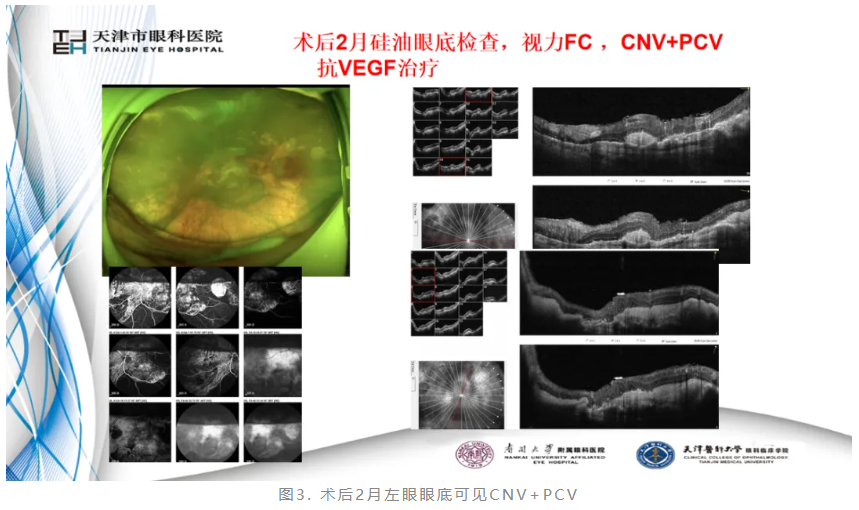

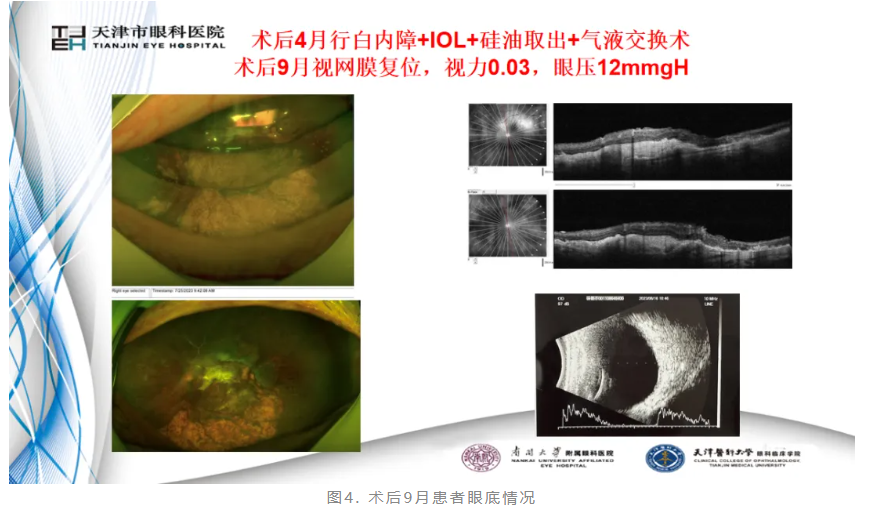

PCV治疗进展分享过后,陈松教授又分享了一位PCV患者的治疗过程,该男性患者73岁,左眼RH、VH、RD1月,视力LP(图2)。给予PPV+硅油填充术+巩膜穿刺放血,患者术后视力FC/2尺。术后2月硅油眼底检查,患者左眼视力FC,可见脉络膜新生血管(CNV)和PCV,给予患者抗血管内皮生长因子(VEGF)治疗(图3)。术后4月行白内障+IOL植入+硅油取出+气液交换术。术后9月,视网膜复位,患者视力0.03,眼压12mmHg(图4)。

DME手术治疗策略

术中剥除ILM对于PPV治疗DME具有重要临床意义:①解除玻璃体后皮质对黄斑区机械牵拉,恢复黄斑区正常解剖结构;②改善黄斑区视网膜血液循环及缺氧状态;③去除严重增殖性糖尿病视网膜病变(PDR)玻璃体积血、视网膜前增殖膜;④减少玻璃体腔中与DME有关的VEGF及炎性因子,加快DME吸收;⑤抑制术后黄斑前膜、DME复发;⑥联合药物治疗起到协同作用效果。ILM剥除对比分析研究显示,与未剥内界膜组相比,剥除ILM组DME患者的水肿明显减轻,视力显著提高[6]。

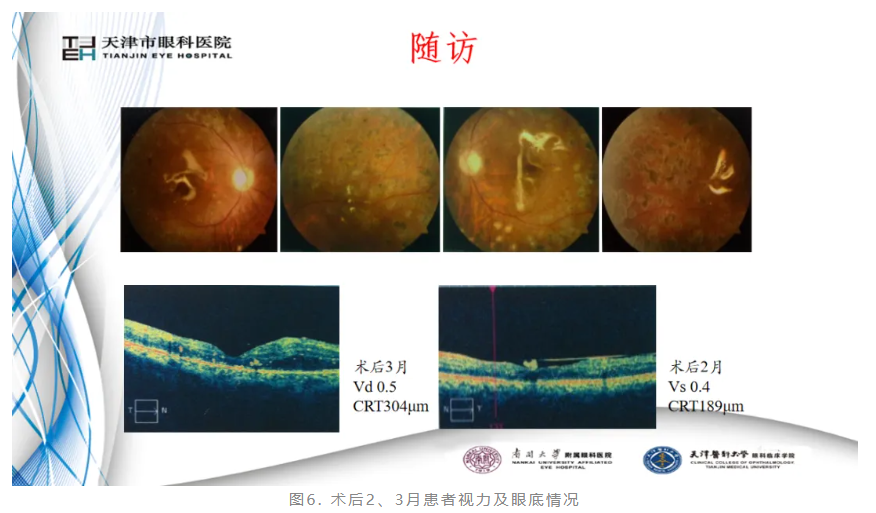

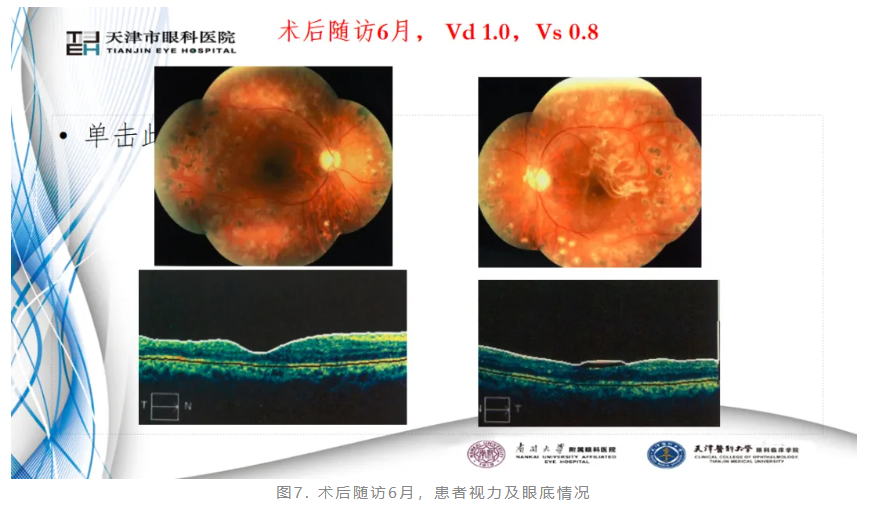

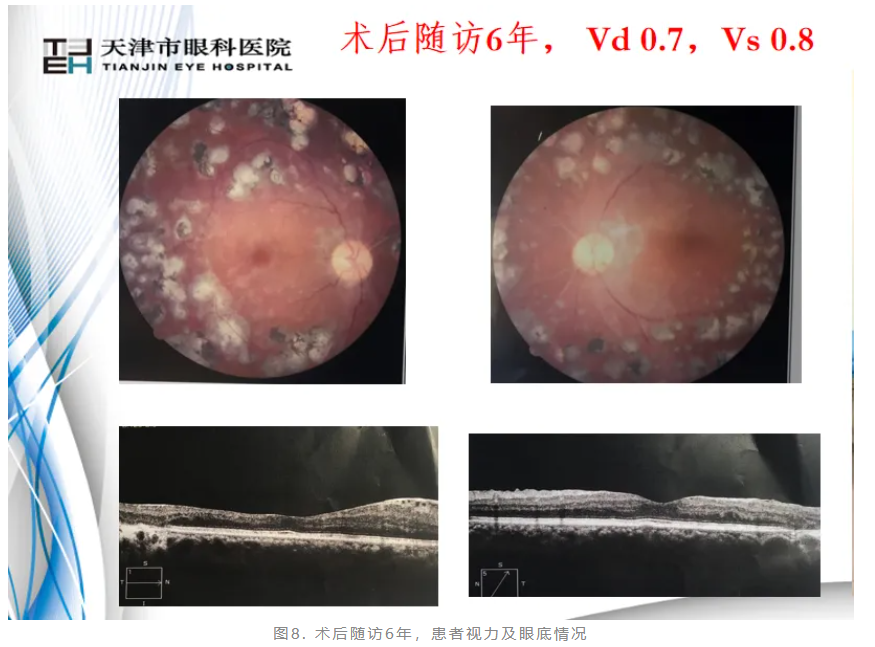

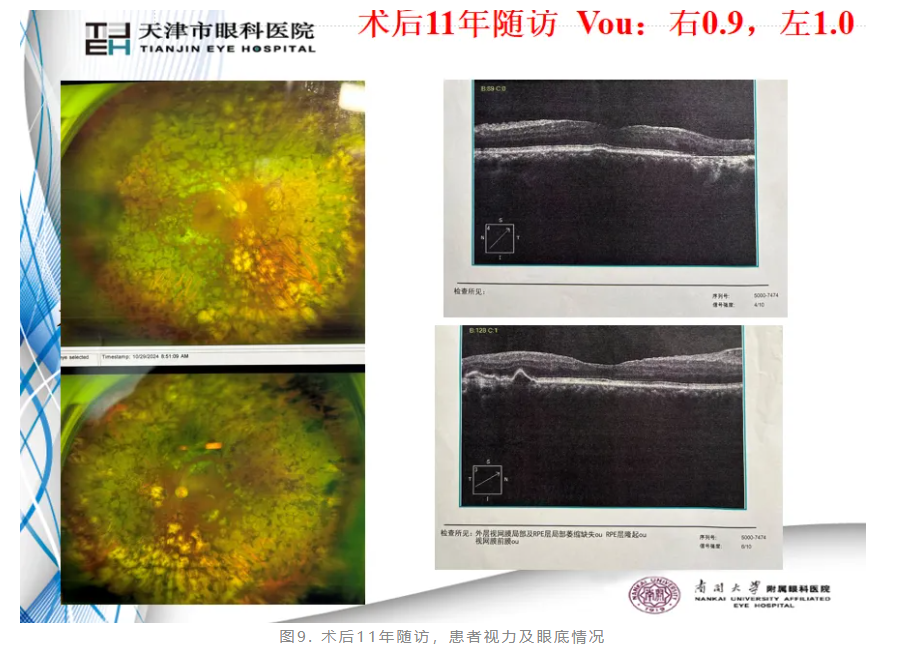

陈松教授随后分享了一位PDR合并DME患者手术后长达12年的随访结果。该男性患者34岁,患有PDR、VH、TRD、DME、黄斑前膜(图5),双眼视力为HM/眼前,有高血压、肾病病史。患者于2013年进行手术,术前抗VEGF药物+保留晶状体+自助广角镜23G玻璃体切除+ILM剥除+光凝+冷冻+硅油填充,术后双眼视力0.1。术后2~3月,患者左眼视力0.4,右眼视力0.5(图6)。术后6月时,左眼和右眼视力分别提升至0.8和1.0(图7)。术后随访6年,患者左眼和右眼的视力仍可保持在0.8和0.7(图8)。直至术后11年随访,患者左眼和右眼的视力分别为1.0和0.9,视力结果非常好(图9)。

小结

陈松教授最后基于自身丰富临床经验总结了复杂性黄斑病变的玻璃体手术策略:

黄斑大孔或复发孔:ILM翻瓣术成功率高;

高度近视巨大黄斑复发白孔:ILM翻瓣联合自体血效果好;

超高度近视黄斑白孔合并RD后巩膜葡萄肿:硅油填充联合后巩膜葡萄肿边缘激光治疗;

黄斑PCV合并玻璃体出血:玻璃体切除联合抗VEGF治疗;

PCV视网膜下出血和视网膜脱离:PPV联合硅油填充和巩膜外放血;

PDR合并DME:ILM剥离联合抗VEGF和激素效果好;

生物膜覆盖填充、基因及细胞治疗和AI技术融合治疗复杂性黄斑孔。

参考文献:

1.Curtin BJ, Karlin DB: Axial length measurements and fundus changes of the myopic eye. Part 1.The posterior fundus. Trans Am Opthalmal Soc 68:312-334, 1970.

2.Xiao-Tian Zhang,?Jing-Xian Wang,?Song Chen. Clinical observation of vitrectomy combined with endolaser photocoagulation at the edge of posterior scleral staphyloma for macular hole retinal detachment in high myopia. Int J Ophthalmol. 2022 Oct 18;15(10):1650-1656. doi: 10.18240/ijo.2022.10.13. eCollection 2022.

3.Seiji Takagi, Michiko Mandai, Kiyoko Gocho, et al. Evaluation of Transplanted Autologous Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Retinal Pigment Epithelium in Exudative Age-Related Macular Degeneration. Ophthalmol Retina. 2019 Oct;3(10):850-859. doi: 10.1016/j.oret.2019.04.021. Epub 2019 Apr 26.

4.Shuhei Kimura, Yuki Morizane, Mio Morizane Hosokawa, et al. Outcomes of vitrectomy combined with subretinal tissue plasminogenactivator injection for submacular hemorrhage associatedwith polypoidal choroidal vasculopathy. Jpn J Ophthalmol. 2019 Sep;63(5):382-388. doi: 10.1007/s10384-019-00679-2. Epub 2019 Jun 26.

5.陈松, 刘武, 翁乃清. t-PA治疗眼内出血的初步临床观察. Chin Ophthal Res, August 1999, Vol.17.No.4.

6.Jing Guo, Xue Bi, Shan-Na Chen, Song Chen,et al. Efficacy of internal limiting membrane peeling for diabetic macular edema after preoperative anti-vascular endothelial growth factor injection. Int J Ophthalmol. 2020 Nov 18;13(11):1758-1764. doi: 10.18240/ijo.2020.11.12. eCollection 2020.

声明:本文仅供医疗卫生专业人士了解最新医药资讯参考使用,不代表本平台观点。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息被用于资讯以外的目的,本站及作者不承担相关责任。

2 comments

京公网安备 11010502033360号

京公网安备 11010502033360号

条评论

Linda Gareth

2015年3月6日, 下午2:51Donec ipsum diam, pretium maecenas mollis dapibus risus. Nullam tindun pulvinar at interdum eget, suscipit eget felis. Pellentesque est faucibus tincidunt risus id interdum primis orci cubilla gravida.