编者按:在眼科学及心理学交叉研究领域,近视与心理健康的关联正成为前沿热点。多项研究揭示视觉功能变化对大脑认知及情绪调节的潜在影响,为近视防控开辟了身心协同的新视角。第二十九届全国眼科学术大会(CCOS 2025)上,大连理工大学附属第三人民医院张立军教授系统梳理了近视对儿童青少年、高校生及家长群体的心理健康影响,结合屈光手术、角膜塑形镜等干预手段的心理效应分析,提出“身心并重”的近视防控策略。

张立军 教授

大连市第三人民医院医学博士,二级教授,国务院津贴,博士生导师

现任大连市第三人民医院、大连市眼科医院院长

美国哈佛大学眼耳鼻喉医院、加州大学洛杉矶分校访问学者

日本东京齿科大学高级访问学者

国家临床重点专科项目负责人

辽宁省角膜与干眼重点实验室主任

辽宁省眼视光工程研究中心主任“兴辽英才计划”领军医学名家、辽宁省优秀专家,辽宁省青年名医

中华医学会眼科学分会角膜病学组委员

中华医学会激光医学分会眼科学组委员

中国医师协会眼科分会角膜病学组委员

中国医师协会辽宁省眼科医师分会会长

视觉危机:近视高发的现实与政策应对

人类获取的82%外界信息依赖视觉,眼睛作为核心感知器官,如今正面临近视高发的严峻挑战。相关研究揭示,近视不仅是生理问题,更会对心理健康产生深远影响,尤其困扰儿童青少年群体。

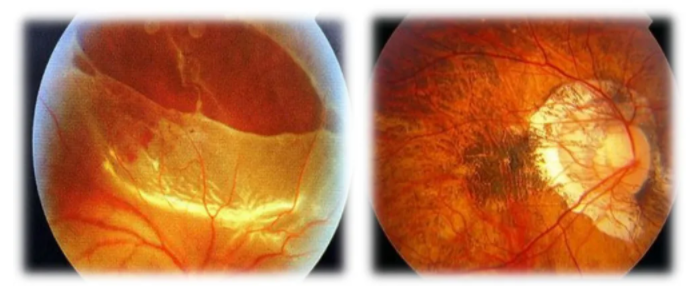

我国近视现状令人忧心,儿童青少年总体近视率过半,且随学段升高显著攀升,近视低龄化与重度化趋势明显。全国近视人口超7亿,高度近视患者约5000万,高中阶段高度近视占比已达17.6%。近视带来的危害远超视力模糊,从生理健康来看,高度近视还可能引发视网膜变性、视网膜裂孔、眼底出血等多种严重眼部并发症,对视力造成不可逆损伤;在日常学习生活中,患者常出现眼干、疲劳、注意力不集中、头晕甚至斜视等问题;在职业选择上,军事、航空航天等领域的视力要求,让近视人群面临限制,长期来看可能造成相关行业劳动力缺口,影响国家安全。

鉴于此,近视防控已上升为国家战略。国家领导人强调,近视高发、低龄化问题关乎国家民族未来,必须高度重视。教育部联合多部门出台系列政策,2023年推进全国儿童青少年视力监测与电子健康档案建立;2021年启动“光明行动”,15个部门协同构建全链条防控体系,守护儿童青少年视力健康。

心灵阴霾:近视的隐性心理代价

长期以来,社会对近视的关注多集中在生理层面,却忽视了其对心理健康的隐性伤害。一项涵盖多国的研究显示,近视儿童的焦虑与抑郁水平显著高于视力正常儿童,且这一结论在不同文化背景下均成立。

近视诱发儿童心理问题的机制主要包括:学习困境形成恶性循环,视物模糊导致学习效率下降,成绩不佳又加重心理压力;外貌焦虑与群体排斥,配戴框架眼镜可能让儿童产生“与众不同”的自我认知,尤其在青春期前期,易因配戴眼镜遭嘲笑而自卑;社交与活动受限,近视儿童可能因担心视力或眼镜损坏,在体育活动中退缩,长期缺乏同伴互动,引发社交障碍。

近视矫正不仅能恢复视力,还可能改善心理健康,不同矫正方式对儿童心理状态的影响差异明显。研究表明,角膜塑形镜(OK镜)、软性接触镜(SCL)等非框架矫正方式,在提升外貌满意度、活动能力与同伴评价方面,优于传统框架眼镜。

传统单光框架眼镜普及度高,但心理适配性不足;特殊框架眼镜能控制近视进展,却未解决“外貌差异”问题;OK镜通过夜间配戴实现日间裸眼视力提升,兼顾便利性与近视控制效果,适合心理敏感儿童;硬性透气性接触镜(RGP)适合高度近视患者,在视觉质量与舒适度上表现较好;此外,多种特殊设计的软性接触镜,也能通过优化光学效果,提升配戴者生活质量与心理自信。

近视对心理健康的影响还延伸至家庭,儿童近视与父母焦虑程度显著相关。儿童近视度数越高,父母焦虑越严重;母亲焦虑水平略高于父亲,家长对女孩近视的焦虑更高。因此,在儿童近视医疗咨询中,需同步为家长提供心理支持与健康宣教,避免家长焦虑传递给儿童。

对高校生而言,近视对心理健康的影响虽较儿童减弱,但仍存在。部分高校生因长期配戴眼镜产生容貌焦虑,尤其在社交、求职场景中对视力矫正需求更高;同时,高度近视患者担忧并发症风险,也会产生焦虑情绪。对此,需通过科普与提供多样化矫正选择,帮助高校生理性看待近视。

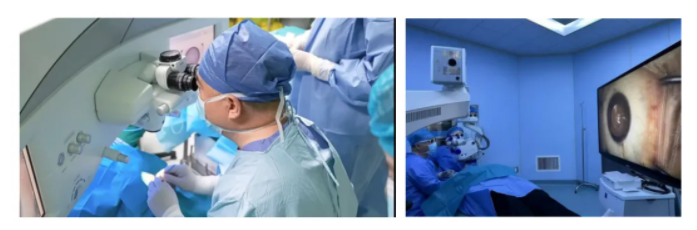

对符合手术条件的近视患者,屈光手术能实现视力与心理健康的双重改善。全飞秒激光小切口基质透镜取出术(SMILE)创伤小、恢复快,术后患者焦虑水平显著下降,视觉相关生活质量全面提升。有晶状体眼人工晶状体植入术(ICL)适合高度近视或角膜条件不佳者,能有效缓解焦虑与抑郁症状,术后1-4周需加强心理支持。

未来之路:构建身心并重的防控体系

未来,近视管理需迈向“身心并重”新阶段。应将心理健康纳入儿童青少年近视防控体系,加强家庭支持,优化眼科诊疗中的心理评估与干预,同时推动相关学术研究,形成“生理矫正+心理疏导”的一体化方案。只有全社会共同参与,构建全方位近视管理体系,才能既守护好儿童青少年的视力,也守护好他们的心灵健康。

声明:本文仅供医疗卫生专业人士了解最新医药资讯参考使用,不代表本平台观点。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息被用于资讯以外的目的,本站及作者不承担相关责任。

2 comments

京公网安备 11010502033360号

京公网安备 11010502033360号

条评论

Linda Gareth

2015年3月6日, 下午2:51Donec ipsum diam, pretium maecenas mollis dapibus risus. Nullam tindun pulvinar at interdum eget, suscipit eget felis. Pellentesque est faucibus tincidunt risus id interdum primis orci cubilla gravida.