编者按:脉络膜痣作为眼科领域常见的脉络膜良性病变,虽多数情况下保持稳定,但因其存在潜在恶变风险,一直是临床研究与关注的重点。近年来,眼底多模式影像技术的飞速发展,为脉络膜痣的精准鉴别与动态监测提供了实用的技术支撑。中山大学中山眼科中心文峰教授团队的何一医师分享了一则后极部多灶性视网膜色素上皮(RPE)渗漏病例,并结合前沿影像技术与长期临床随访数据,深入剖析脉络膜痣的生长特性、恶变风险预测模型及其临床应用价值。

专家简介

文峰教授

中山大学中山眼科中心教授,主任医师,博士生导师;历任中山眼科中心眼底内科主任、视觉生理室主任。兼任中国眼微循环眼影像学组主委、国家卫健委一带一路眼科联盟副主席、世界中医药联合会眼科专委会副会长;在PCV、PIC及眼底影像的临床研究上具有创新性成果;担任人民卫生出版社出版的“图说眼科系列”丛书总主编,承担国家973项目及国家自然科学基金项目;科研成果“国人PCV临床与基础系列研究”遴选为近5年中国眼底病十大进展(2014年);以第一作者及通讯作者发表SCI论文100余篇,以第一完成人荣获教育部科技进步一等奖。

专注于眼底病的诊断与治疗,尤其在黄斑疾病的诊治、眼底影像与视觉电生理临床释义方面具有深厚造诣。

何一

中山大学中山眼科中心 2025级博士研究生

专注于眼底疾病的临床诊疗与多模式影像分析,熟悉OCT、FFA、ICGA等眼底影像判读,曾获2024年广东省眼科住培医师临床技能竞赛手术操作第一名、病例分析第一名。

病例回顾

患者基本情况

患者信息:男,47岁。

主诉:右眼视力下降1年余。

现病史:1年余前无明显诱因出现右眼视力下降,外院考虑“右眼黄斑水肿”,行2次右眼抗VEGF治疗,自觉无效。

既往史:否认头痛、耳鸣、肿瘤及其他全身病史,否认失眠、熬夜,否认糖皮质激素使用史。

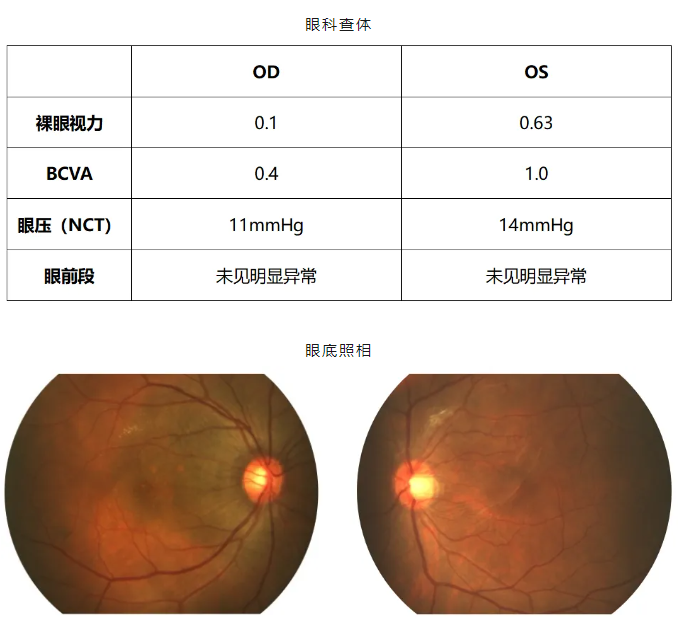

眼科检查

诊断

右眼脉络膜痣

左眼黄斑前膜

随访

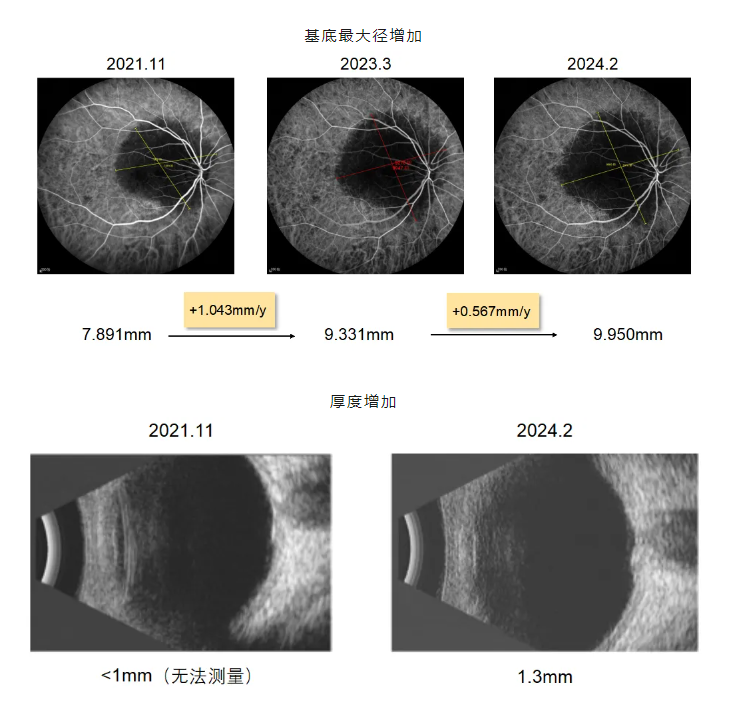

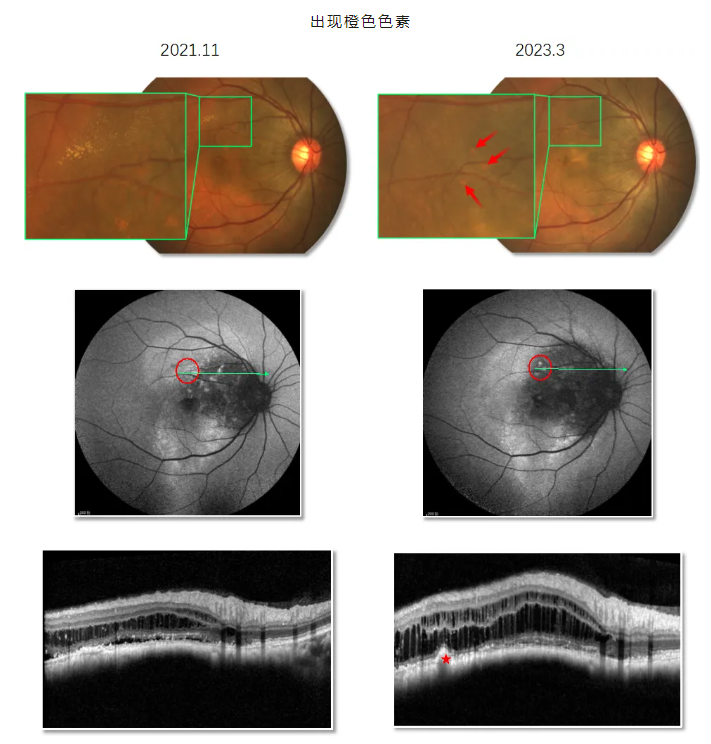

随访期间,患者右眼最佳矫正视⼒从0.4下降到0.2,脉络膜痣基底最⼤径、厚度增加。除此之外,随访期间脉络膜痣表⾯出现了橙⾊⾊素,其本质是RPE中脂褐质的堆积,是脉络膜痣恶变的⻛险因素之⼀。

延伸思考

思考一:脉络膜痣引起的RPE渗漏如何与中心性浆液性脉络膜视网膜病变(CSC)鉴别?

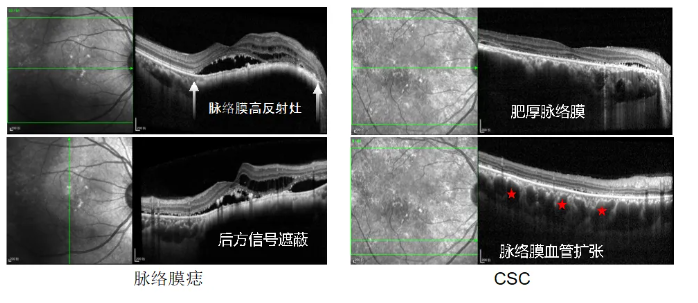

眼底照相:脉络膜痣与慢性CSC眼底均可以有色素性改变,难以鉴别。

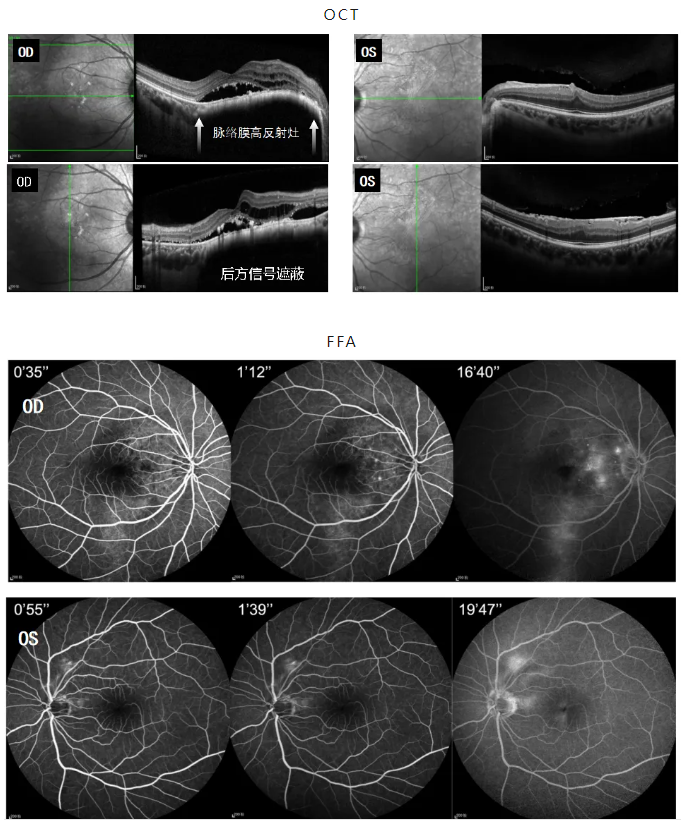

OCT:脉络膜痣上方RPE轻隆起,脉络膜痣呈高反射信号,对后方脉络膜有遮蔽效应;CSC的RPE平坦,OCT可见肥厚脉络膜及脉络膜大中血管扩张。

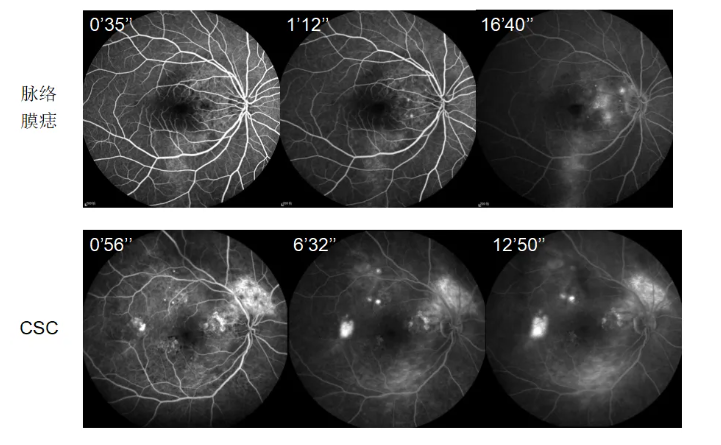

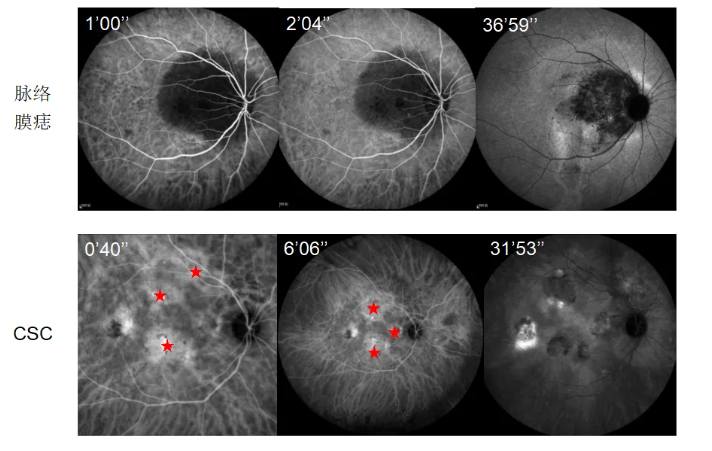

FFA:脉络膜痣所致的RPE渗漏点位于痣的范围内,CSC渗漏点位置分布不规则,但由于FFA所使用蓝光穿透力较弱,无法清晰显示脉络膜痣的全貌,仅凭FFA难以鉴别脉络膜痣与CSC。

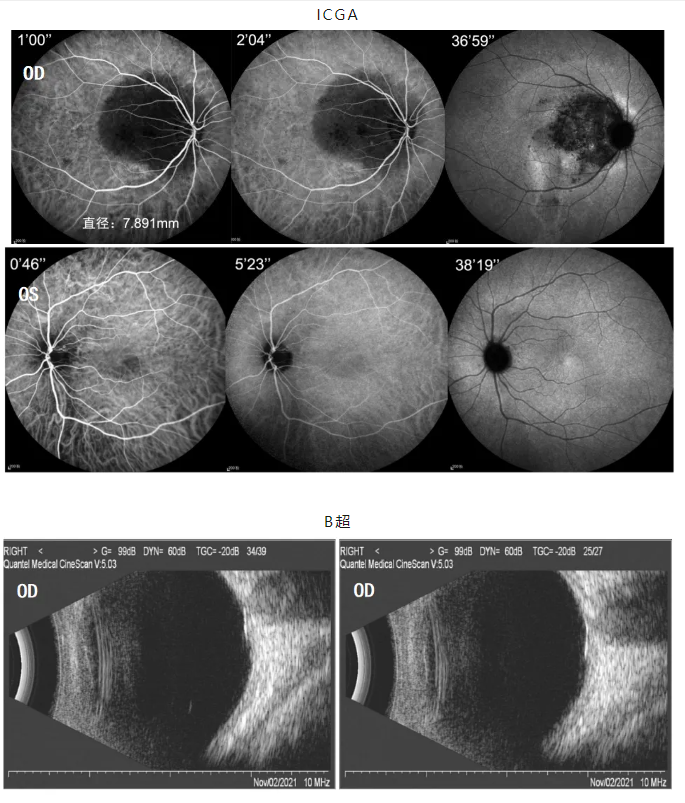

ICGA:脉络膜痣表现为视网膜下弱荧光病灶,CSC可见多灶性脉络膜血管通透性增强,故ICGA是鉴别脉络膜痣与CSC的重要工具。

思考二:脉络膜痣恶变风险因素有哪些?恶变的发生率是多少?

该患者在随访2年多时间里,右眼脉络膜痣的基底最大径与厚度均出现了增长,并且出现了橙色色素,同时最佳矫正视力从0.4下降到0.2,说明该患者的痣具有一定活动性。文献指出,未恶变的脉络膜痣基底最大径中位增长速率为0.06mm/y(范围0.01~0.36mm/y)。脉络膜黑色素瘤生长的个体差异较大,其基底最⼤径平均增长速率为0.96至1.8mm/y,平均厚度增长速率为1.12mm/y。该患者脉络膜痣的增长水平远超一般的脉络膜痣,未来是否有较大可能性恶变为脉络膜黑色素瘤呢?

目前有两个关于脉络膜痣恶变风险的预测模型,COMS模型基于前瞻性数据,确定了3个风险因素,任何两项组合,5年内恶变风险>50%,该患者只有一个风险因素,恶变概率<50%;WEH模型基于大样本回顾性分析,确定了6个风险因素,该患者占4个,提示5年内恶变风险为51%。

这两个模型得出的结果不一致,谁更可靠呢?今年一篇发布在JAMA Ophthalmology上的文章对这两个模型的预测能力进行评估,发现这两个模型的预测能力均不理想,约30%的患者可能因此被过度治疗。Retina杂志曾报道一例观察19年后发生恶性转化的脉络膜痣患者,并出现脉络膜黑色素瘤快速进展。该患者在19年随访期间厚度年均增长0.03mm,确诊为脉络膜黑色素瘤时厚度在5个月内增长了3.3mm。因此,我们需要对临床上具有恶变风险因素的高危脉络膜痣患者进行长期随访观察,并进一步开发更准确的痣恶变预测模型。

总结

1.多模式眼底影像(特别是ICGA)是鉴别脉络膜痣与CSC的重要工具。

2.脉络膜痣恶变预测模型尚不准确,需要对高危痣患者进行长期随访。

参考文献

1.Chien JL, Sioufi K, Surakiatchanukul T, et al. Choroidal nevus: a review of prevalence, features, genetics, risks, and outcomes. Curr Opin Ophthalmol. 2017 May;28(3):228-237.

2.Mashayekhi A, Siu S, Shields CL, et al. Slow enlargement of choroidal nevi: a long-term follow-up study. Ophthalmology. 2011 Feb;118(2):382-8.

3.Shields CL, Furuta M, Berman EL, et al. Choroidal nevus transformation into melanoma: analysis of 2514 consecutive cases. Arch Ophthalmol. 2009 Aug;127(8):981-7.

4.Raval V, Luo S, Zabor EC, et al. Small Choroidal Melanoma: Correlation of Growth Rate with Pathology. Ocul Oncol Pathol. 2021 Dec;7(6):401-410.

5.Singh AD, Schachat AP, Diener-West M, et al. Small choroidal melanoma. Ophthalmology. 2008 Dec;115(12):2319-2319.e3.

6.Dalvin LA, Shields CL, Ancona-Lezama DA, et al. Combination of multimodal imaging features predictive of choroidal nevus transformation into melanoma. Br J Ophthalmol. 2019 Oct;103(10):1441-1447.

7.Singh AD, Weinberger Y, Zabor EC. Malignant Transformation of Choroidal Indeterminate Melanocytic Tumors. JAMA Ophthalmol. 2025 Jul 1;143(7):579-586.

8.Istre-Wilz HM, Di Nicola M, Augsburger JJ. MALIGNANT TRANSFORMATION OF A CHOROIDAL NEVUS AFTER 19 YEARS OF OBSERVATION FOLLOWED BY RAPID PROGRESSION OF THE CHOROIDAL MELANOMA. Retin Cases Brief Rep. 2024 Jul 1;18(4):473-475.

声明:本文仅供医疗卫生专业人士了解最新医药资讯参考使用,不代表本平台观点。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息被用于资讯以外的目的,本站及作者不承担相关责任。

2 comments

京公网安备 11010502033360号

京公网安备 11010502033360号

条评论

Linda Gareth

2015年3月6日, 下午2:51Donec ipsum diam, pretium maecenas mollis dapibus risus. Nullam tindun pulvinar at interdum eget, suscipit eget felis. Pellentesque est faucibus tincidunt risus id interdum primis orci cubilla gravida.