编者按:近年来,数字医学领域发展迅猛,三维建模、3D打印、术中导航及混合现实等前沿技术不断涌现,正悄然重塑传统外科模式。眼眶外科解剖结构精细、手术风险高,传统诊疗手段在面对复杂病例时力有不逮,而数字医学技术的引入为复杂病例的精准诊疗提供了新的解决方案。南昌大学附属眼科医院廖洪斐教授团队围绕眼眶骨折修复、甲状腺眼病(TED)外侧眶减压、眶尖肿瘤摘除等方向,系统开展了数字医学技术的临床探索。历经不懈努力,团队已取得阶段性成果。在中华医学会第二十九次眼科年会学术大会(CCOS 2025)上,廖洪斐教授受邀作“数字医学技术在眼眶外科领域的探索”专题报告,分享团队经验,为推动数字医学在眼眶外科的应用贡献智慧。

专家简介

廖洪斐 教授

南昌大学附属眼科医院副院长、南昌大学眼视光学院副院长,主任医师,博士生导师。中华医学会眼科学分会眼整形眼眶病学组委员,中国医师协会眼科医师分会眼整形眼眶病学组委员,中国医师协会眼科医师分会常委,江西省医师协会眼科医师分会会长,中国中西医结合学会眼科专业委员会常委,江西省中西医结合学会副会长,江西省中西医结合学会眼科专业委员会主委,海峡两岸医药卫生交流协会眼科学专业委员会眼科内窥镜微创手术学组副组长,中华预防医学会眼科学分会委员,中华眼科杂志通讯编委,江西省视光学学会视光学技术专业委员会主任委员,教育部高等学校眼视光医学专业教学指导分委会委员,教育部儿童青少年近视防控专家宣讲团成员,江西省教育厅儿童青少年近视防控专家宣讲团团长,亚太眼肿瘤与眼病理学会(APSOOP)理事。

主持国家自然科学基金、省部级课题10余项,发表学术论文160余篇,包括SCI 收录 30 篇,论文他引次数达 500余次,获江西省科技进步二等奖、三等奖各1项、省卫生厅技术创新二等奖1项,荣获2017年度全国眼整形眼眶病十大进展之一,主编、副主编、参编专著5部,2016年作为副主编编写国家卫计委“十三五”本科规划教材《低视力学》,参与国内专家共识或指南撰写 12 篇。共指导博士研究生 9 人,硕士研究生 56 人。先后获江西省五四青年奖章,江西省“光明工程”光明使者,江西省卫生系统学术技术带头人,第四届和第七届“江西省卫生健康委有突出贡献中青年专家”称号,第十三届中国医师协会眼科医师分会年会全国最佳委员及卓越全国委员等荣誉称号。

数字医学赋能眼眶骨折手术——让“盲修”变为“定制”

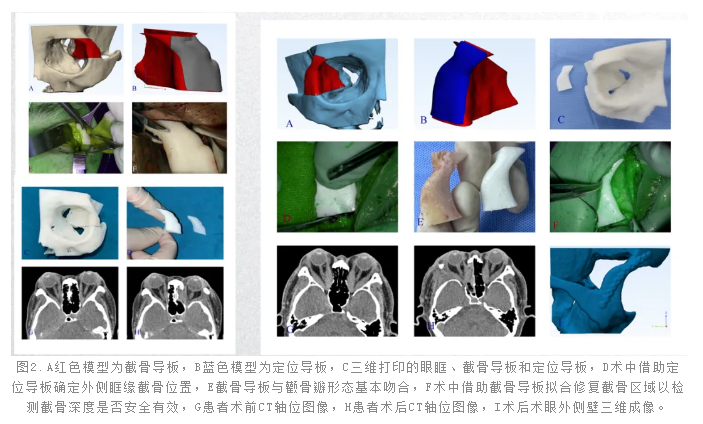

眼眶爆裂性骨折患者常表现为复视、眼球内陷及眶内容物疝入副鼻窦,若修复不当可导致功能与外观双重损害。传统手术依赖术者经验判断骨折范围,术中反复修剪植入物,存在手术时间长、并发症发生率高等不足。廖洪斐教授团队基于高分辨率CT数据,开展三维重建与虚拟术前设计,利用3D打印技术制备个体化手术导板。通过患者CT影像进行三维重建,实现精准测量骨折缺损范围。术前设计个体化修复导板,实现对植入材料形态的精确预设。手术过程中依托导航系统和内窥镜技术,将导板快速准确地放置到骨折区域。这种方式大幅提升了手术的精准性和效率,减少了传统“盲修”的不确定性。患者术后复视、眼球内陷改善明显,并发症显著降低。

数字导板助力甲状腺眼病外侧眼眶减压——在毫米间追求平衡

TED患者突眼严重时需行眶减压手术。对于外侧壁眼眶减压而言,最大化范围的骨壁去除有助于提高眼球突出和压迫性视神经病变症状的治疗效果。然而,外侧眼眶减压术中外侧骨壁去除范围越大,术中引起脑脊液漏、脑出血以及颅内感染等并发症的风险也将随之增大。要想在风险与获益之间找到一个平衡,就需要对手术的减压范围有精准的掌控。廖洪斐教授团队借助数字医学技术,将患者眶壁三维模型重建并进行虚拟手术演练,设计减压范围与截骨深度,并通过3D打印手术导板精准引导骨窗开放。数字化导板帮助术者在毫米级范围内完成外侧眼眶减压,避免减压过度或不足;在多例临床应用中,患者突眼平均回退值达到5mm以上,且并发症发生率低于传统方法。该研究表明数字导板可在毫米级范围内实现“最大减压、最小损伤”的平衡。

典型案例

患者女性,56岁,主诉双眼球突出1年,左眼视力下降3个月。

专科检查:

视力:右眼1.0,左眼指数/30cm;

眼球突出度:20mm>--102mm--<21mm。

诊断:1.左眼压迫性视神经病变(DON)2.双眼甲状腺眼病(右眼中重度,左眼极重度)。

手术方案:内镜下经鼻入路眶内侧壁减压+数字医学手术导板辅助下外侧眶减压术。

术后1周专科检查:

视力:右眼1.0 左眼1.0;

眼球突出度:20mm>--102mm--<15mm;

眼球各个方向运动可,无视物重影。

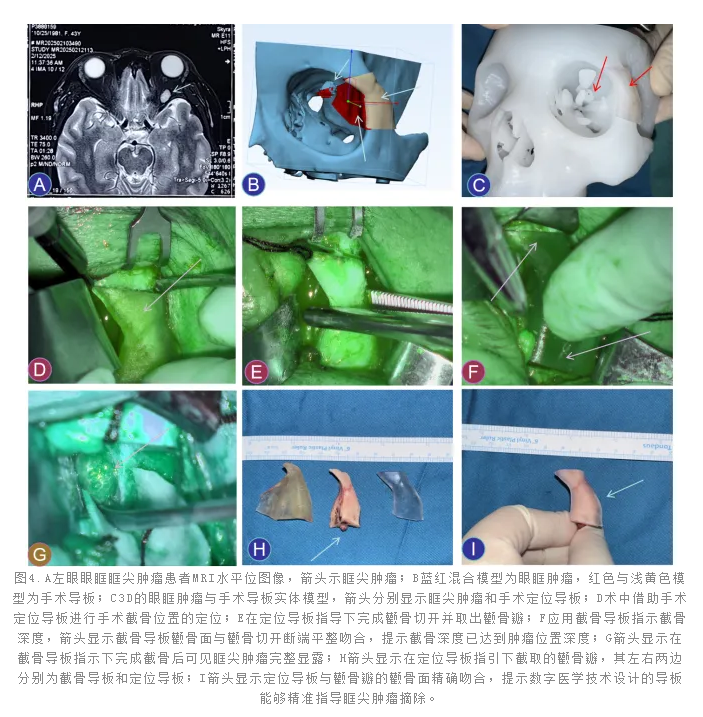

眶尖肿瘤摘除中的数字化突破——从高风险到可控化

眶尖部位肿瘤因毗邻视神经和眼动脉,是眼眶手术中风险最高的挑战之一。以往的手术往往需要大范围开眶,创伤大、风险高。廖洪斐教授团队创新性地将数字医学技术应用于眶尖肿瘤摘除。术前对患者眶腔进行三维重建,清晰呈现肿瘤与视神经、血管的空间关系。设计并打印个体化手术导板,精准规划手术入路。术者可沿导板标定的入路直达病变区,最大限度减少对正常组织的干扰。这种“定向精准摘除”显著提升了眶尖肿瘤手术的安全性与完整性,缩短了手术时间,降低了失明风险,为高风险患者带来新的希望。

展望未来:从3D打印到全数字化导板

谈及未来发展,廖洪斐教授表示,当前3D打印导板虽已显著提升了眼眶外科的精准度,但仍存在设计复杂、打印耗时等问题。团队正在进一步探索“全数字化导板”方案,将手术规划模型直接加载至混合现实设备,无需打印实物,即可在术中通过MR眼镜实现虚拟导板的实时叠加与导航。这一全新模式有望打破时间与物理限制,推动眼眶外科进入真正的数字化、智能化时代。

结语

数字医学技术正在逐步重塑眼眶外科的诊疗模式。从3D打印导板到导航引导,从个体化设计到虚拟现实叠加,廖洪斐教授团队的系列探索表明,数字医学不仅提高了手术的精准性与安全性,也为复杂病例的可控化治疗提供了新思路。随着技术的不断成熟,眼眶外科将迎来更加精准和微创的未来。

声明:本文仅供医疗卫生专业人士了解最新医药资讯参考使用,不代表本平台观点。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息被用于资讯以外的目的,本站及作者不承担相关责任。

2 comments

京公网安备 11010502033360号

京公网安备 11010502033360号

条评论

Linda Gareth

2015年3月6日, 下午2:51Donec ipsum diam, pretium maecenas mollis dapibus risus. Nullam tindun pulvinar at interdum eget, suscipit eget felis. Pellentesque est faucibus tincidunt risus id interdum primis orci cubilla gravida.