编者按:细菌性角膜炎(Bacterial Keratitis, BK)是一种由细菌感染角膜引发的急性化脓性炎症,是微生物性角膜炎中最常见的类型之一。BK进展迅速,是成年人视力损害的重要原因之一,具有显著的致盲风险,需高度重视。若未及时接受规范治疗,炎症可迅速恶化,严重威胁患者的视觉功能。武汉大学人民医院杨燕宁教授长期专注于眼科疾病的研究与治疗,在BK诊断与治疗方面积累了丰富经验,并在第九届中国眼科学教育大会上受邀作专题报告,深入解析了该疾病的最新研究与临床应对策略。

BK体征:不同致病菌感染角膜的病变表现

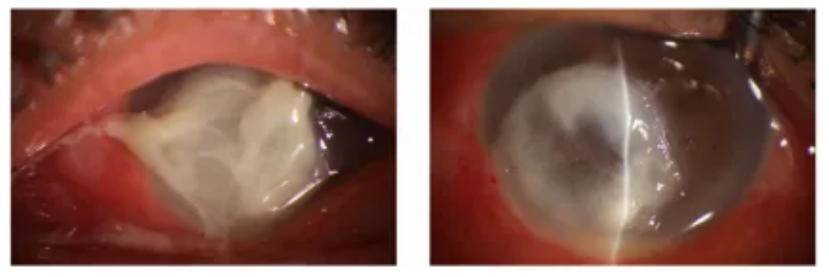

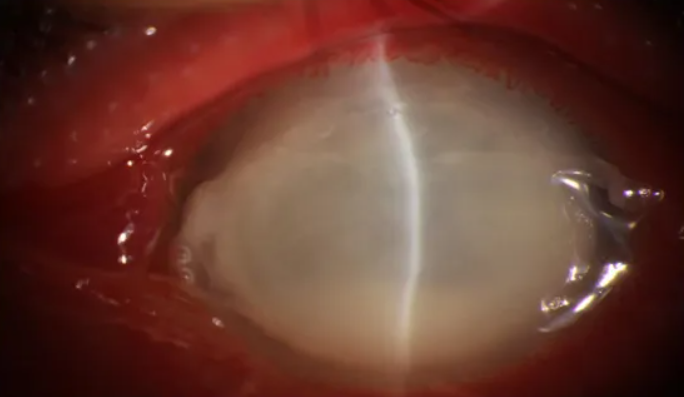

BK临床体征主要包括眼睑水肿、结膜混合充血、角膜黄白色浸润灶、前房积脓、脓性分泌物及角膜水肿等。与BK相关的致病菌多样,不同菌种感染会导致不同特征的病变。如革兰阳性球菌感染常形成边界清晰、灰白色、呈圆形或椭圆形的局灶性角膜溃疡;葡萄球菌属感染在发病早期常伴有干眼或大疱性角膜病变等眼表异常;金黄色葡萄球菌引起的角膜溃疡若未及时或有效控制,可累及角膜深层基质,形成基质脓肿,严重时甚至引发角膜全层穿孔。革兰阴性杆菌(如假单胞菌属)感染病程进展迅速,通常在感染后6~8小时内观察到灰色浅表上皮和基质浸润,伴周围水肿,病灶常呈水平和垂直方向扩展,引起剧烈的前房反应并伴积脓;若未及时治疗,2~3天内角膜和巩膜会融解,溃疡表面粘附绿黄色黏液脓性分泌物。

BK诊断:从传统检查到前沿技术

感染性角膜炎是一种进展迅速且具有潜在致盲风险的严重眼部疾病,微生物学检查对于其精准诊断与针对性治疗至关重要。明确送检指征和规范操作流程,可显著提升诊断效率与治疗效果。目前,角膜刮片检查与病原体培养仍被视为细菌性角膜炎(BK)诊断的金标准。为提高取材质量,操作过程中应从感染灶的进展边缘多次刮取组织,并确保标本及时送检,以减少污染和假阴性率。除传统方法外,近年来多种新兴技术也在感染性角膜炎的诊断中显示出独特优势,为病原体的快速识别与耐药性分析提供了更高效的手段。

- 二代测序技术(NGS):NGS作为一种高通量、高灵敏度的分子诊断工具,能够全面识别角膜样本中的微生物群落组成,不仅可用于致病菌的准确识别,还能评估眼表微生态失衡与感染风险之间的关系。然而,当样本中宿主细胞污染程度较高、微生物负荷较低时,NGS的灵敏性可能下降。目前,如何区分污染微生物与共生菌仍是低生物量样本中应用NGS技术所面临的挑战,尚缺乏统一的判读标准。

- 人工智能辅助诊断技术:人工智能(AI)在感染性角膜炎图像识别领域的发展日益成熟。2022年,Travis K Redd等人采用卷积神经网络构建的模型在角膜炎识别方面表现出色,其中MobileNet模型表现突出。2024年,陈蔚教授等人基于23055张裂隙灯角膜图像开发的人工智能系统DeepIK,能够高效区分不同类型的角膜炎,其诊断准确性已接近高级眼科医师水平,有望在基层医疗中辅助初级医生提升诊断能力,实现早期识别与分类干预。

- 荧光分子成像探针技术:荧光智能探针采用两种可激活肽的荧光成像探针与荧光团(NBD)结合。NBD在水性环境中易发生自猝灭,而在疏水性环境(如细菌生物膜)中则能产生强烈荧光。这种检测剂可直接用于角膜刮片,无需对样本进行固定处理。相比传统的革兰氏染色或培养相比,具有相当甚至更高的敏感性和特异性。

BK治疗:诊疗指南与研究进展

BK诊疗中,不同组织给出了相应建议与规范。

1.美国眼科学会的PPP诊疗规范:大多数社区获得性BK病例没有进行涂片和培养检查,而是凭经验治疗获得治愈。推荐病原菌未明确的前提下采用经验性治疗氟喹诺酮类,后续根据培养和药敏试验结果调整治疗方案。

2.中国专家共识:感染性角膜病临床诊疗专家共识(2011年)建议,BK一般首选氟喹诺酮类滴眼液或氨基糖苷类滴眼液。我国白内障摘除手术后感染性眼内炎防治专家共识(2017年)中提到,对于白内障围手术期管理,建议术前使用氟喹诺酮类和氨基糖苷类等广谱的抗生素滴眼液。因氟喹诺酮类抗生素眼内穿透性强,故建议术后最好使用氟喹诺酮类抗生素滴眼液。

- BK的基本用药原则:对于中央部位、累及角膜基质且伴有基质坏死或前房积脓的角膜溃疡,首选第4代氟喹诺酮联合一种强化的高质量浓度头孢菌素或氨基糖苷类抗生素;频繁点眼(每30min~1h一次),临床症状改善后可减少频率;细菌培养及药敏试验能提供更明确的治疗指导。

- BK治疗中的强化联合用药:根据判断致病菌,适当联合应用1种强化的高质量浓度头孢菌素或氨基糖苷类抗生素,或直接各取1种混合使用。

治疗研究进展

基于纳米颗粒负载的加替沙星眼部给药:与常规溶液中的加替沙星相比,纳米颗粒负载的加替沙星抗菌性能明显。其角膜穿透力增强,对离体角膜的渗透性增加1.3倍,最小抑菌浓度降低4倍。在角膜细菌感染大鼠治疗中,显著减少角膜混浊面积。

用于治疗BK和FK的多功能绷带镜:在绷带镜表面镀上氧化锌纳米颗粒、没食子酸与妥布霉素(ZGT)的复合涂层。对不同致病细菌和真菌抗菌活性突出。同时,防污性能优异,血小板粘附量低至3.6%±0.40%,蛋白质吸附百分比仅2.5%±0.26%,对导致BK的G+和G-细菌生物膜抑制效果突出。

抗菌肽(AMPs)是由10~60个氨基酸组成的具抗菌活性的活性物质,广泛存在于生物体中。其自组装后的多肽纳米胶束(PPNM)与妥布霉素相比,杀菌效果更佳。治疗第7天,PPNM组角膜染色阴性,炎症减轻,最终恢复完整性。且治疗后角膜组织培养显示PPNM疗效优于妥布霉素。

用于多重耐药眼表感染的噬菌体滴眼液:噬菌体与ACR-DMT协同作用,能有效抑制细菌生物膜形成,并迅速渗透至生物膜深层,破坏成熟生物膜结构,从而实现对感染的快速控制,且不引起眼压升高。该滴眼液具有多项优势:一是与光动力治疗(PDT)联合应用,进一步增强抗菌效能;二是依靠静电作用选择性结合并穿透细菌生物膜,特异性靶向多重耐药铜绿假单胞菌(MDR-PA);三是可有效缩短BK的治疗周期,减少给药频率,提升患者依从性。

光热铁基核黄素微针(MRMN)具备一定的抗菌活性,在近红外(NIR)照射下,其诱导细菌铁死亡的能力显著增强,从而进一步提升杀菌效能。同时,MRMN可通过下调NF-κB信号通路,抑制巨噬细胞的促炎反应。此外,该系统能够在酸性感染微环境中迅速释放药物并达到安全有效的治疗剂量,且具有良好的生物相容性。

为应对眼部耐药细菌感染,谢立信院士团队构建了一种具备尖刺结构、可在近红外光照射下实现自主运动的仿生类病毒纳米马达(VMSNT)。该纳米马达对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)和耐碳青霉烯铜绿假单胞菌(MRPA)表现出高度特异的结合能力。其结构具有特殊的机械杀菌特性,通过强烈的物理碰撞破坏细菌细胞膜,导致膜结构塌陷和断裂。在角膜感染模型中,经过7天治疗,VMSNT显著促进角膜透明度恢复,并有效抑制促炎因子的表达。

病例赏鉴

病例一

患者男,53岁,因“左眼眼痛、流泪2天”入院。查体:左眼视力:指数/30cm,左眼眼压:16mmHg

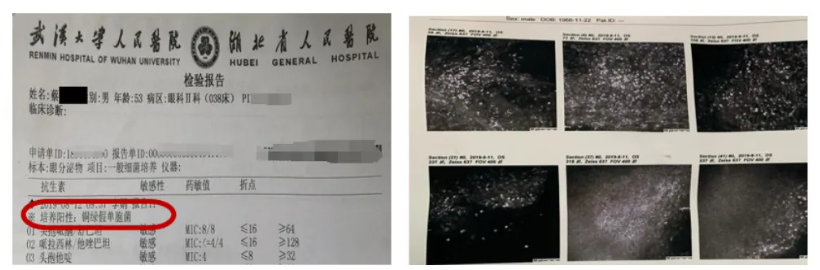

分泌物培养:铜绿假单胞菌(+)IVCM:溃疡灶和边缘大量炎细胞浸润

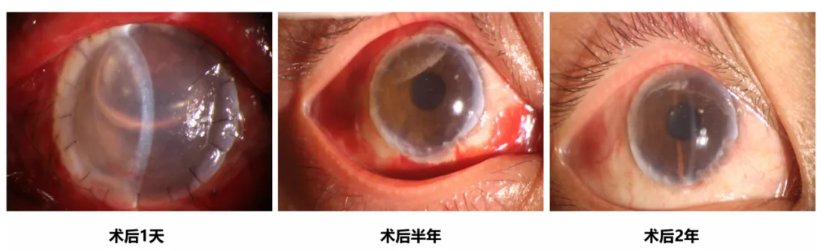

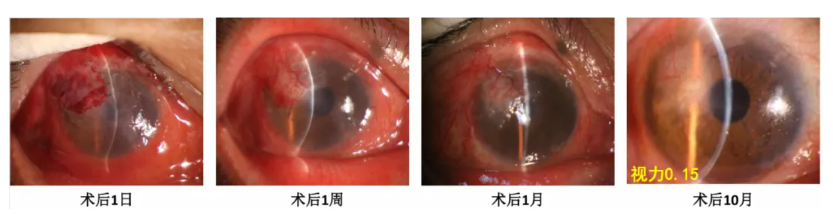

诊断:左眼细菌性角膜溃疡(铜绿假单胞菌)治疗:左眼穿透性角膜移植(PKP)

病例二

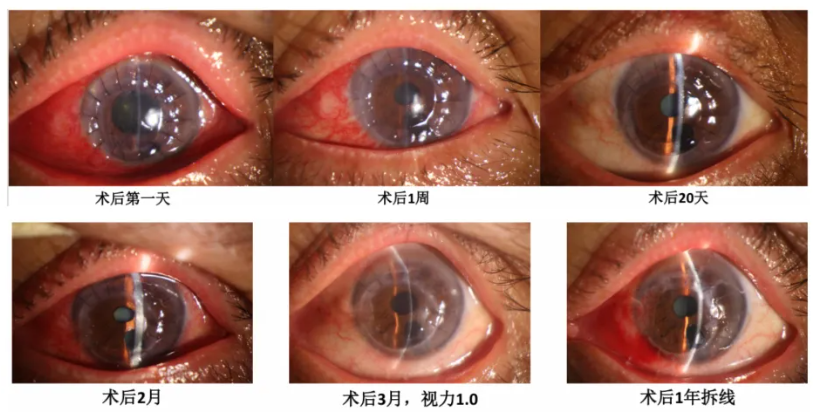

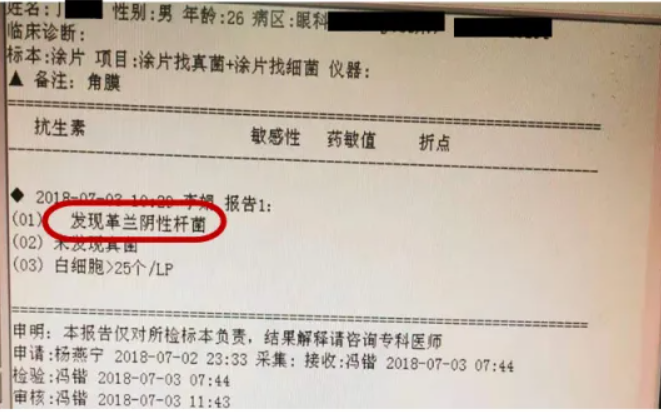

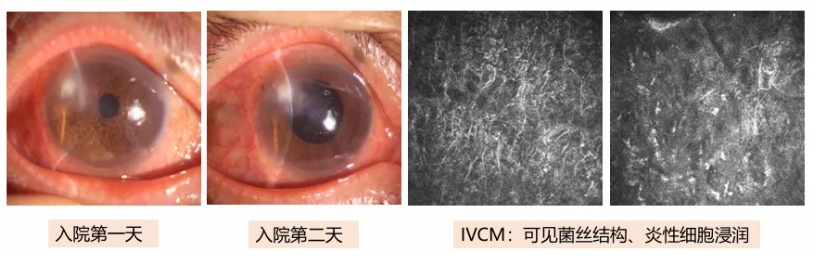

患者男,26岁,因“右眼疼痛,畏光流泪4天”入院。查体:右眼视力:手动/眼前,右眼眼压:T+2,右眼角膜白色混浊、前房积脓

右眼角膜涂片:G-杆菌

诊断:右眼细菌性角膜溃疡(绿脓杆菌)治疗:右眼深板层角膜移植(DALK)

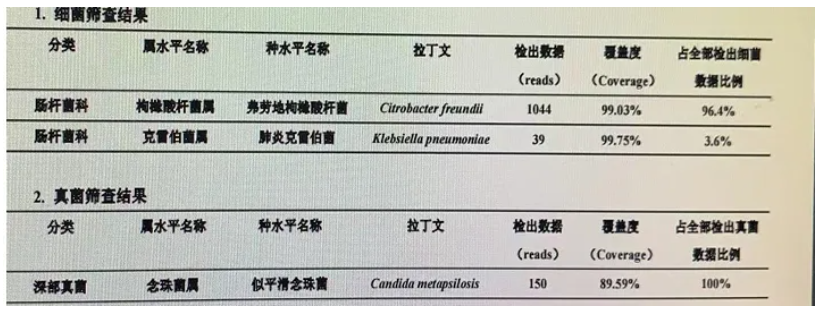

病变角膜组织高通量测序:弗劳地枸橼酸杆菌+肺炎克雷伯菌+似平滑念珠菌感染

诊断:右眼混合型角膜溃疡(细菌+真菌)治疗:右眼角膜清创+结膜瓣遮盖术

小结

BK作为一种严重的眼部感染性疾病,其致病菌谱广泛(如铜绿假单胞菌等),并易受地域分布及发病诱因(如眼外伤、术后感染等)影响。杨燕宁教授分享的三则病例,生动展现了BK在临床上的高度异质性与诊疗挑战。这些病例患者年龄跨度大,病因多样,致病菌类型繁多,临床表现和病情进展各不相同。在治疗过程中,部分患者虽接受积极干预,仍出现病情反复或并发症,进一步凸显了早期精准诊断与个体化治疗策略在BK防控中的关键作用。

参考文献1.Nasr M, et al. Materials (Basel). 20222.Khan SA, et al. Acta Biomater. 20213.Cheng, B, et al. ACS Appl. Polym. Mater. 20224.Chen L, et al. Adv Mater. 20245.Zhou J, et al. Adv Healthc Mater. 20246.Zhang H, et al. Adv Mater. 2025

声明:本文仅供医疗卫生专业人士了解最新医药资讯参考使用,不代表本平台观点。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息被用于资讯以外的目的,本站及作者不承担相关责任。

2 comments

京公网安备 11010502033360号

京公网安备 11010502033360号

条评论

Linda Gareth

2015年3月6日, 下午2:51Donec ipsum diam, pretium maecenas mollis dapibus risus. Nullam tindun pulvinar at interdum eget, suscipit eget felis. Pellentesque est faucibus tincidunt risus id interdum primis orci cubilla gravida.